アイキャッチ・画像:うきまる

はじめに

5年ぶりにWindows自作機のブラッシュアップを行いました。新しいMacBookを購入するために積んでいた予算を投入して、今欲しい機能をとりあえず詰め込んでみました。(円安が恨めしい…)

お小遣い亭主のお財布でしたが、なんとかやりくりして、そこそこロマンあふれるPCに仕上がったと思います。今回購入した機材についてご紹介記事を作成します。

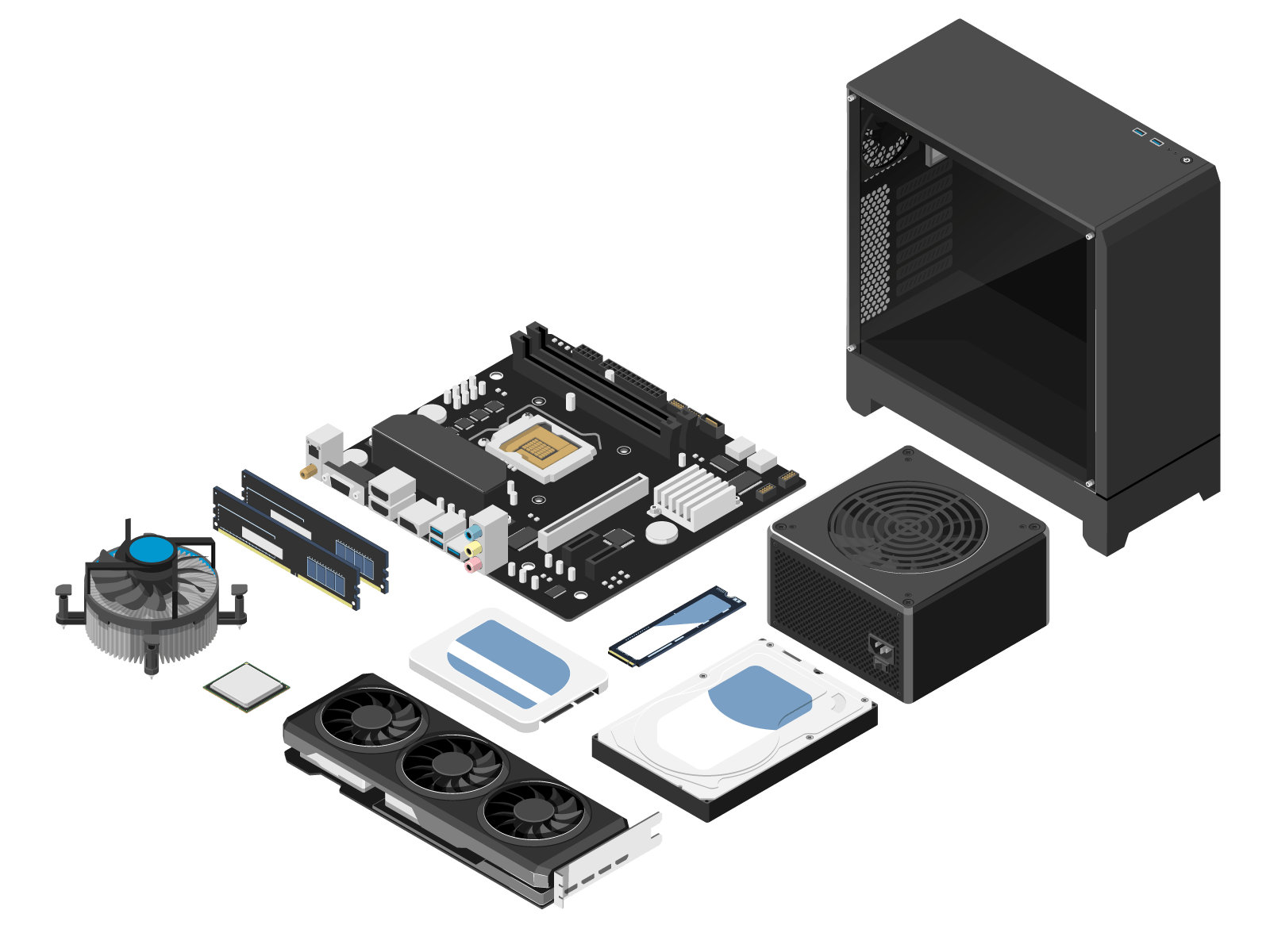

コアパーツ

今回購入したWindows自作機のコアパーツをまとめます。

CPU

「Intel Core i7-14700K」は、2023年11月に発売された、第14世代 Raptor Lake-S Refresh ファミリーのデスクトップ向けCPUです。いったんはWindows+Intelから卒業していたのですが、思う仕様と懐具合の兼ね合いから、またIntelに戻ってきました。

もともとのWindows自作機は「Intel® Core™ i7 processor 8700K」でして、ギリWindows11アップデート対象です。必要十分なスペックでしたが、そのあとに導入したM1 MacBookの省電力と使いやすさが勝ってしまい、サブ機としてたまに火を入れる程度の使用頻度になっていました。

8700Kと14700Kとの仕様比較は以下の通りです

| 項目 | i7 14700K | i7 8700K |

|---|---|---|

| コアとスレッド数 | 20コア、28スレッド | 6コア、12スレッド |

| クロック速度 | ベースクロック3.4 GHz 最大ターボブースト5.6 GHz | ベースクロック3.7 GHz 最大ターボブースト4.7 GHz |

| キャッシュ | 33 MB Intel Smart Cache | 12 MB Intel Smart Cache |

| メモリタイプ | DDR5 5600 MT/s またはDDR4 3200 MT/s | DDR4-2666 |

| GPU | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 630 |

| TDP (熱設計電力) | 125W | 95W |

実際、使った感覚はあまり差を感じないのですが、動画エンコードなどを行ってみると差を感じます。こうして仕様を書き出してみると、6世代の差は歴然ですね。私が使用する範囲では、今回のCPUパワーは余り過ぎてあふれまくっている感じです。もったいないお化けが出ないように、しっかり活用していきましょう。(*’ω’*)

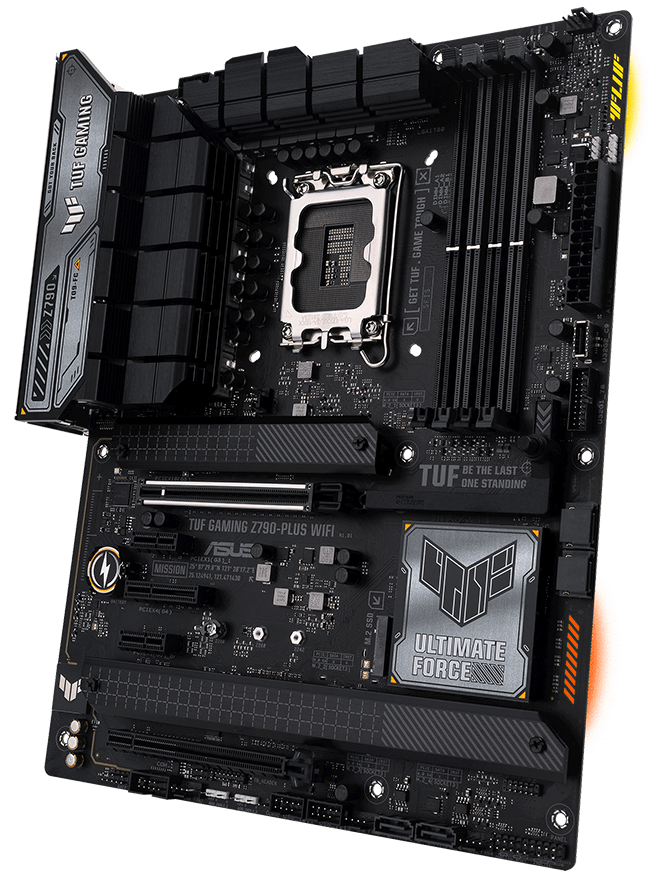

マザーボード

マザーボードは以前からASUS製を使っていました。安定性にも定評があるので、少々お高めですが今回もASUS製のマザーボード「TUF GAMING Z790-PLUS WIFI D5」を購入しました。

実際に組み上げましたが、さすがAUSU、相駆らわずのド安定で安心しました。やはりASUSはお勧めできるマザーボードメーカーだと思います。サポートツールも優秀で、簡単にパフォーマンスチューニングが行えるのもお勧めポイントです。今後は、電圧制限などを施して省力化にチャレンジしたいと考えています。

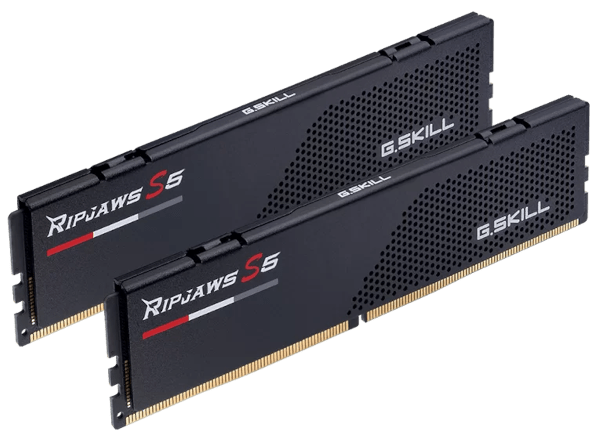

メモリ

メモリも今回はちょっとだけゲーミングよりのスペックを購入しました。購入したのは「G.SKILL F5-6000J3238F16GX2-RS5K (DDR5 PC5-48000 16GB 2枚組)」の2923年12月製造品です。

まず32Gで組み上げて、組みあがった後に追加で同じ製品(2024年1月製造品)を増設しましたが思いもしなかったトラブルに発展してしまいました。

なんとBIOS自体が立ち上がりません!個別にMemTestを行うと問題ありません!!色々と試行錯誤し、なんとか返品することなく運用できました。よかったぁ…こちらは別途記事にまとめます。

ゲーミング向けメモリの増設には注意が必要なんだと再認識しました。これから自作機を構築される方がいらっしゃったら、メモリの後付け増設には注意してください。

SSD

SSDはM.2 Gen4仕様で2Tの製品を奮発しました。マザーボードがPCI Express 4.0 x4バスインターフェースに対応しているので、SSDも対応した製品で固めてみました。次世代高速SSDとの事で、M.2 Gen3 SSDと比べて倍近い性能向上をうたっており、さらには省電力との事です。せっかくの世代交代なのでSSDもお財布が許す限りは最新鋭を導入したいと考え「AData ALEG-960-2TXS-DP(M.2 Gen4 2T)」を選択しました。

こちらもベンチを計測すると、ちゃんとスペックが出ています。が、使う分には激速を感じることはできません。前回のWindows自作機でも十分な速度が出ていたからだと思います。

コアパーツの紹介は以上です。本書では紹介にとどめます。メモリ増設のトラブルシュートや、ASUS謹製ツールの詳細は改めて記事にまとめます。

グラフィックカード

私は50歳を過ぎたあたりからゲームの類はほとんど携帯ゲームだけで、簡単なゲームをポチポチするだけでした。マイニング自体も自宅で行う考えはなかったので、最近はCPUに組み込まれたGPUで十分事足りていました。ところが昨年あたりからAIが注目されはじめ、ついにはローカル環境で生成AIが構築できる事を知り、ぜひとも生成AIを構築したいと考えていました。

最近は、グラフィックカードの価格も一時期よりも落ち着いてきましたしWindows自作機刷新の機会となったので、ちょっと無理しましましたが、そこそこのクラスのグラフィックカードを導入する事にしました。そこで、今回購入したのは「Palit NED4070019K9-1047D (GeForce RTX 4070 Dual 12GB)」です。ゲームが目的ではないのでTi SuperでもSuperではなく無印を選択しました。とりあえず公開しない程度には高性能なボードを検討していたら、このビデオカードになりました。

大量のCPUコアとメモリ、そして高性能なGPUが手に入ったので、環境はばっちり整いました。

還暦の手習いではありますが、改めてPythonの開発環境を整備して、AIの勉強とAKIのオープンソース化を進めたいと考えています。まずはお見せできるだけの力をつけたいと思っています。(^^)/

ケース他

コアパーツとグラフィックボードが決まりましたので、その他アセンブリをかき集めました。いざ作り始めると、こまごまとお金がかかるのですが、それでも既製品よりははるかに安く高性能なPCを組み上げる事ができます。

CPUクーラー

過去には水冷PCを組んだこともありますが、メンテナンスが大変で空冷に戻していました。確かに冷えるのですがそれ以上に冷却液のメンテナンスは大変でした。

とはいえi7のTDPは125Wもあります。空冷だと今まで以上に大きなヒートシンクが必要です。空冷はメンテナンス自体は楽なのですが、巨大なヒートシンクを箱に収めるのが大変なんです。そこで今回は簡易水冷にチャレンジです。

購入した製品は「DEEPCOOL LS520(240㎜ ARGB 簡易水冷)」です。実際に組み込んでみると、驚くほど簡単で良く冷えます。マザーボードも水冷対応しているようで、ポンプ専用のファンコネクタも用意されているのですね。PCケース内もスッキリ片付くので人気があるのも理解できます。

電源

今回はグラフィックカードも導入するので電源も刷新です。

お財布からお小遣いがモリモリ削られます、トホホ。

今回は1KW対応の「DEEPCOOL PQ1000M (1000W)」を購入しました。

十分に余力があるので安心です。

実際に組んで運用していますが、非常に静かで安定して運用できています。

ケース

古いWindows自作機の引き取り先も決まりましたので、PCケースも刷新します。もう、これで最後だ!とお財布に言い聞かせつつポチッたのが「Define 7 Black/White TG Clear Tint FD-C-DEF7A-05」です。

はやりのピラーレスも考えたのですが、静音性の作りこみが素晴らしいFractal DesignのDefine7を選択しました。長く使うケースなので静音性や拡張性を優先しました。Define R5からの組み換えなのですが、相変わらずの静音性で大満足です。

エトセトラ

性能には全く関係ないけど、趣味的に組み込んでいる機材を追加紹介します。

電飾

ゲーミング向けライトアップを組み込んでいます。だれに見せるわけでもないのですが、たまたまもらったファンのARGB機能が面白くて…

今回はゲーミングマザーボードなので、少しだけパワーアップしてみました。この辺も結構やりはじめると沼りそうですね。ASUSのAureSyncが出来がいいので、ついついいじって自己満足しています。

ケース内モニター

当初は余ったハードディスクで記憶域を構成していたのですが、時代はゼロスピンドル&省エネということで、積み込んでいたハードディスクを全てを取り払いました。空いたスペースがちょっと寂しかったのでケース内にステータスモニターを組み込んでいます。

AliExpressで3,000円(AliExpress:税込み、送料無料!)で購入した7インチ液晶を組み込んでみました。結構いい感じです。実はこの激安液晶タッチパネル機能も搭載しているのですが、RaspberryPIでは調整不要で正常動作します。液晶もIPSの様で視野角も広く非常にきれいです。AliExpress恐るべし!

まとめ

第8世代からの更新なのでそんなに差を感じる事はないかなと思っていたのですが、組み上げてみると、思った以上にキビキビ動作します。CPUコア数も今までの倍以上だし、基本性能も大きく向上しています。さらにSSDもメモリもほぼ最新仕様なので当然ですね。強力なグラフィックカードも導入したので、新しいIT技術の検証もできそうです。

機材リソースも趣味の時間もたっぷりありますから、トレンドの新しい技術を再勉強して情報発信につなげていきたいと思います。こういった道楽を許してくれる妻には感謝しかありません。