アイキャッチ・画像:いらすとや

はじめに

ITの世界で仕事をしていると自ずと「情報」の取り扱いには詳しくなります。いろんなサービスと契約をして、覚えたくもないパスワードをしこたま管理する羽目になっています。そうすると、ふと「自分が亡くなったら、どうやってこのパスワードを伝えよう…」と思い悩む事があります。こういった情報を生前に整理・管理することを「デジタルの終活」と呼ぶ様です。

私の妻は、実はデジタルには全く興味がないので、どれか一つのやり方しか多分伝える事ができないです。だからといって誰かにお願いするのも、いろいろ問題がありそうですよね。そこでAKI-Archiver(SureArchiver)なんです。AKI-Archiverは情報に永続的なコントロールを付与できます。この特性を利用すればデジタルの終活にも新しい提案ができるのではないでしょうか。

本書では、現在の終活の状況を整理し課題として提示します。近い将来を見据え、残りの人生を安心して過ごせる時代を作れればと思います。

いまの終活(Web2.0時代の終活)

今がどうなっているのか調べてみました。まだまだアナログな終活がメインで、従来の終活の延長線上でしかありません。信頼できる第三者を見つけて、秘密を預けるという、極めてWeb2.0的なアプローチです。第三者の信頼が、もしも失われてしまったらと考えると、どうしても秘密を預けるのにはちゅうちょしてしまいます。

アナログな終活

今がどうなっているのか調べてみました。まだまだアナログな終活がメインで、従来の終活の延長線上でしかありません。信頼できる第三者を見つけて、秘密を預けるという、極めてWeb2.0的なアプローチです。もしも、預けるその人が信頼してはいけない類の人だったらとか、秘密を預けるのを躊躇してしまいます。

| 項目 | 内容 | アクター | コメント |

|---|---|---|---|

| 遺産整理 | 遺産の信託管理 ・遺言作成と維持管理 | 遺言執行者 遺族 相続人 弁護士 | 法的に有効な第三者による運用が可能 ・自筆証書遺言書保管制度の利用(国が管理) ・公正証書遺言の利用(金融機関が管理) ・遺品整理(デジタル情報は除く) |

| 葬儀 | 葬儀場などへの事前相談 ・連絡先の整理 ・直筆の手紙 | 葬儀主催者 遺族 | 第三者との契約で運用 |

いろいろと調べてみましたが、信託サービスとして、遺産の管理をお任せできる仕組みも整いつつある程度です。基本的には第三者の介在が必須です。信託などは法的な整備も進んでいるので、だいぶん整備されている様ですが、葬儀や遺品の整理については依頼する事業者を信用するしかありません。

第三者を信用したいけど…

生前は知らせたくない「秘密」を、第三者を「信じて(トラストして)」伝えておく必要があります。(これは精神的には難易度が高いですよね。家族にも言えない秘密を、第三者には話すなんてありえません)

ましてや認知症などを患うと、なおさらいいように扱われてしまうかもしれません。そんな事はないと信じたいですが、もしも身ぐるみ剥がされてしまったらと思うと不安です。現にこんなイザコザも報道されています。

真実はどうであれ、もめない方がおかしいとも思いました。結局、残された家族にもよけいな苦労を残してしまいます。

個人の秘密を預けられますか?

終活における情報はプライバシーの塊です。絶対に引き継ぎたい情報と、そのまま墓場に持っていきたい情報がたくさんあります。その時(認知症発症時も含む)までは、誰にも秘密を知られたくありません。ですが、そうなると伝えられないという大きな矛盾が立ちはだかります。だからこそ、この矛盾を解決することに意義があると思います。

現状は、この矛盾を人の信用でカバーするしかないので、組織で信用を担保するしかありません。結果、カジュアルな終活サービスの提供は難しい状況が続くと考えます。

現状はいくらですか

予算がある程度明確なのは「公正証書遺言の利用」でしょうか。信託銀行に相談すればある程度の予算見積もりが可能です。(150万〜要相談)運用で信用を確保するサービスですから、相応のコストを必要とします。また、あくまでも従来型資産が中心であり、後述のデジタル資産については明確な施策はこれからのようです。

デジタルな終活

デジタルの就活はアナログ以上に未整備です。ITシステムの多くはパスワード管理です。つまり、本人の「知識」が主役であり、秘密は常に「漏えい」リスクがあります。まさしく、情報セキュリティの根幹課題そのものです。デジタル視点で終活を表にまとめてみました。

| デジタル資産 | 管理方法 | アクター | コメント |

|---|---|---|---|

| ローカルサービス | 所有する機器毎に管理 ・パスワード認証 ・認証デバイス/アプリ | 遺言執行者 遺族 相続人 弁護士 | 遺言書に残すことで対応は可能 ・生前にパスワードの共有はしたくない |

| クラウドサービス | 利用サービス毎に管理 ・パスワード認証 ・認証デバイス/アプリ ・サブスプリプション ・投資、仮想通貨 | ↑ | ↑ |

| デジタル資産 | 情報毎に管理 ・クラウドに蓄積 ・ローカルに蓄積 ・ストレージに蓄積 ・メディアで蓄積 | ↑ | 遺言書に残すことで対応は可能 ・生前にパスワードの共有はしたくない 個人的価値が付帯するものをデジタル資産と定義 ・日常の写真、動画、イラスト ・購入した情報、資産情報 |

ローカルサービスの終活支援

個人利用に関しては、今やパソコンやスマホのアカウントはクラウドとの連携が前提です。一般的な利用者が、ローカルサービスとして利用するユースケースはまずないでしょう。ローカルサービスとしてはパスワード管理がほとんどであり、どの様にパスワードを死後に伝えるかが基本です。ですから「デジタル資産」の取り扱いと同じです。

企業としてのローカルアカウントに関しては、企業との契約に従います。また、情報の持ち出しなども厳密に管理している傾向が強いので、業務としての就活は、本記事では触れない前提でいます。少なくとも、社員のプライバシーに関わる部分での自社情報の取り扱いについて、相対的に社員の対する信頼についても明確なものがないままなのです。視点を変えて、企業運営側(情シス部隊)視点でみても、社員の情報統制への応用にもつながるはずです。

クラウドサービスの終活支援

今の個人のITは、そのほとんどがクラウド型が中心にあります。さらに、SNSによる不特定の共有者が存在し、まさしくWeb3.0時代の情報基盤を形成しつつある状態です。ですが、サービスを統合する手段はなく、サービスごとに個別に、それぞれのポリシーで終活の支援を提供しているに過ぎません。ユーザーの秘密が散在し、プライベートな情報とオープンな情報が入り乱れて、ユーザー自らが管理するしかない状態です。ユーザーが故人となった場合には、個別に面倒な手続きを通して個別に秘密を確認していくしかありません。

ですから、故人となった事が法的に確認できた時点から、共有した全ての関係者へ秘密が開示(あるいは抹消)され、個人に成り代わってアカウントへアクセスできる様になることこそが、実は全てのクラウドサービスの効率的な終活手段になると考えます。以下は、代表的なサービスのそれぞれの終活対応の案内です。個別にそれぞれを対応する難しさは容易に想像できます。

OSプラットフォーム

クラウドサービス

デジタル資産の終活支援

遺産には該当しない情報の処理についても、適切なエンディングプランがほしいと思われる方はいらっしゃると思います。一つは消し去りたい情報、もう一つは継承したい情報です。資産管理が不要であれば、いくつかの仕組みは存在します。

こういったわかりやすい情報は取りまとめる事も可能だと思いますが。昨今のサブスクリプション契約は情報統制を行う必要があります。

故人の意思を引き継いだ第三者が故人に成り代わってアカウントを整理する方が効率的である事は明白です。故人となるイベントこそうまく拾ってイベントとして発動する仕組みが提供できれば、そのイベントを契機に明確に抹消するプロセスと、公開し引き継ぐプロセスが提供できればベストだと思われます。そして、そのイベントが発動するまでは「故人の秘密は知らないけど、成立する仕組み」が望まれるはずです。

資産価値をもつ情報は、さらに複雑化します。

現状では、この様な仕組みへの対策はほぼないに等しい状況です。全てのサービスの終活を一つに束ねることは、ほぼ不可能と言えます。であれば「故人の秘密は知らないけど、成立する仕組み」のニーズはさらに高まるはずです。今は、その手立てすら検討されていないと私は考えています。

Web3.0時代の終活(AKIによる提案)

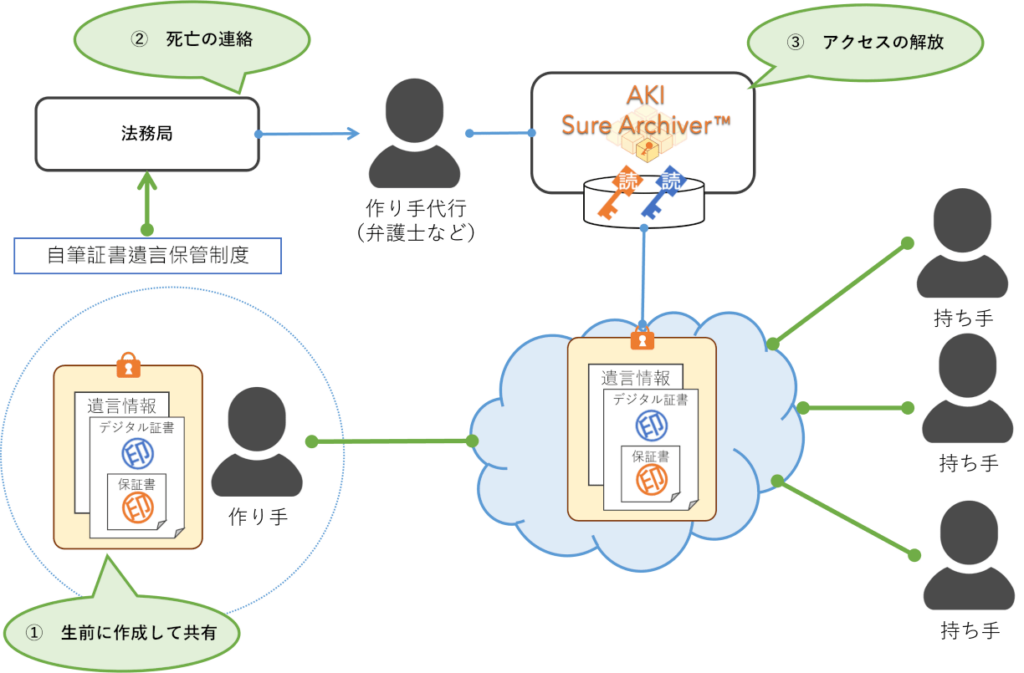

私は終活こそWeb3.0的なアプローチがベストではないかと考えています。Web3.0にある情報共有によるゼロトラスト対策と、秘密を人から取り除くゼロ知識証明とを組み合わせるのです。ゼロ知識証明を施した情報を、認知が正常な間にみんなに配ってしまえば、だれにも秘密を教えずに状況証拠が作り出せます。

そして、その時となった時、法的に確認が取れたら、自動でアクセスコントロールが解放されます。その時点から、預かっていた情報の内容がだれにも確認できる様にできます。改ざんされていない事が証明できる情報が、誰しもが認める時期に事前に共有されていた事実をもって、第三者が最後のアクションを安心して遂行できるのです。AKI-Archiverを使用する事で以下の2点の根拠を確保する事ができます。

- 生前から情報の共有が可能

- 法的根拠と遺言へのアクセスコントロールを連携させる事が可能

アナログな終活への活用

終活ができれいれば、当然迅速に行えます。残した遺族への負担もとても少なくて済みます。

| 項目 | 終活をしなかったら | 終活による期待効果 |

|---|---|---|

| 遺産整理 | 関係者で協議を重ねる手段のみ。 ・相続期限との調整 ・時間とコストの消費 | 事前の資料共有による真正性で、迅速かつ円満な処理が遂行可能。 ・相続資料のアクセスコントロールで論理的正当性を主張可能 |

| 葬式 | ・急の不慣れな調整 ・連絡、調達、コスト等 →業者主導での遂行になりがち | アクセスコントールを使い、故人のプライバシーを尊重しつつ、事前の手配が可能 |

しかしながら、現状は試行錯誤の真っ最中であることは先に書いた通りです。各想定課題に対するAKIでの改善案です。

安心して第三者と秘密を共有する

第三者を信用しないでも成立うる終活サービスをAKIは実現が可能です。そもそも信用しなくても運用できれば、ユーザーの秘めた思いはそのままに情報共有が実現できます。そして、その時が来たら個人の秘めた思いが実行される仕組みを想定しています。法整備なども必要ですが、今の仕組みでは実現できないサービスとなる可能性があります。

個人の秘密は明かさないまま

AKI-Archiverは一切の秘密を外部に漏らさないで取りまとめる事ができます。取りまとめられた情報は、すぐに任意のユーザーと共有でき、将来のその時に改ざんがない事を証明します。既に情報は手元にあるのですから何よりも確実な証拠たりえます。

できるだけ安価に

今のサービスは、それぞれの運用のもとで故人の判断をし、情報を公開するのがほとんどであり、さらに時間もかかります。AKI-Archiverは、さまざまな手続きに必要な秘密の取り扱いについて、ユーザー自らがクローズで書き示しアーカイブできます。その時がくればアクセス制御を開放する事ができ、即時に秘密が開放されます。結果、効率的なクロージングが遂行できる事で、既存の終活サービスの負荷を軽減でき、不用意な予算拡大を防げます。

さらには、将来的な終活サービス自体のコスト削減にも貢献できます。葬儀などについても、円滑に進めるための情報を事前に整理できます。安心して遺族主導での葬儀を執り行う事が可能です。

アナログな終活について、記事をまとめました。ぜひ読んでください。

デジタルな終活への活用

デジタル情報であればなおさら効果的です。サービス運営側へのアクションが簡単になる事こそがデジタル終活の最大のキモになると思います。適切な継承者で秘密を安心して引き渡す事ができれば、まずは安心でしょう。また、故人となったアクションと情報アクセスコントロールをサービスに取り込む事で、ネットワーク資源の浪費も抑制されることは、将来においても有益な施策です。

| 項目 | 終活をしなかったら | 終活による期待効果 |

|---|---|---|

| ローカルサービス | パスワードが分からなければ基本的には抹消と同じ ・論理的削除状態 | 抹消と公開を両立 ・ツールによる完全抹消が可能 ・適切に情報資産を経書させることも可能 |

| クラウドサービス | ↑ ネットの空間にゴミ情報として放置 ・将来的には情報のSDG’s対策となる可能性もある | ↑ ネット空間からの適切な排除が可能 |

| デジタル資産 | ↑ サブスクリプションサービスなど解約には大きな労力が必要 | ↑ サブスクリプション契約の安全な終了 |

| デジタル遺産 | ↑ 資産の放棄が発生 | ↑ 適切に資産を継承 |

ローカルサービスの終活支援

デジタルデータの抹消に関しては、パスワードが不明になった時点で論理的には抹消と同じ扱いです。昨今のデバイスはストレージに暗号処理が施されているので、ユーザー認証ができないと情報にアクセスできません。ですから、秘密を持った情報へのアクセスが最大の関心事です。

AKI-Archiverはアクセス制御が可能ですので、特定の条件を満たした時点から情報の秘密を開放する事ができます。終活として新たな制御「情報の抹消」を盛り込む事も可能です。情報の抹消をイベントとしてサービスする事ができるので、例えば抹消したい情報を完全に抹消する仕組みを開発する事も可能です。

クラウドサービスの終活支援

ローカルサービスとも同じメリットが言えます。遺族が故人に代わってクロージングを行えるので即時に対応できます。さらには、SureArchiverの新たな連携機能として「情報の抹消」を盛り込む事も可能です。

デジタル遺産/遺品の終活支援

デジタルな遺産/遺品はプライベートな情報を含みますのでサービスの終活とは分けて考えるべきです。デジタル資産へのアクセスはAKI-Archiverにまとめ、アナログな終活サービスと連携する事で効率的な遺言の遂行が可能です。現状の終活サービスはデジタルな資産はケアは不十分です。

この課題を解決する方法としてAKI-Archiverの様な取り組みが有効に働くと確信しています。適切なアクセス方法を生前に取りまとめる事で、預ける人を信用しなくても遺言の実行をなす事が可能になります。

デジタルの終活について、記事をまとめました。ぜひ読んでください。

AKI-Archiverに依存しきらないための対策

終活がAKI-Archiverに依存しきらないことへの対策も重要です。

もしもサービスが停止してしまったら、すべての情報が無効になってしまうのでは意味がありません。

その為の技術的対策は以下のとおりです。

検証鍵のエクスポートサービスを利用する

検証鍵エクスポートサービスを利用する事でサービスの永続性問題に対処します。検証鍵をエクスポートする事で「ゼロ知識証明」から、従来の「検証鍵による所有物証明」に切り替える事が可能です。検証鍵さえあれば情報の展開は問題ありません。

まとめ

Web3.0時代の終活はこれから発展する分野だと確信しています。AKIがこの新しい領域でどの様に使えそうなのか、まずは概要をご紹介しました。Web3.0時代の終活支援ツールができれば、ぜひ使ってみたいサービスです。実現できるようAKIの布教を頑張ります。続いて、アナログな終活とデジタルな終活、それぞれの期待効果を深掘りします。引き続き、読んでいただければ幸いです。