アイキャッチ・画像:いらすとや

はじめに

「アナログな終活」とは「人による認知」を中心とした方法で「人生の最後に備えること」と定義しました。遺言を作成したり、葬儀の参加者などに思いを巡らしたり、遺産の整理を考えたり、など、従来の終活そのものです。

自分自身の手でその時の準備をすることで、自分らしい形での最期を迎えるという魅力があります。そういった、今まで筆を介して作り上げていた終活を、デジタルで支援するために必要な仕組みについて取りまとめたいと思います。デジタルだからこそできる、今までできなかったアナログな終活の変革を提案します。

終活に関係する方々

終活には多くの「第三者」が関わります。終活に関わる方々をアクター表にまとめました。

| アクター | 役割 | 説明 |

|---|---|---|

| 自分 | 終活をする本人 | 終活の実行には参加できません。当事者に託して逝きます。 |

| 葬儀主催者 | 葬儀や告別式を行う | 通常は家族や親しい友人が担当します |

| 遺言執行者 | 自分の遺言を実行する | 遺言書に記載された財産分与や遺言の実行などを行います。 |

| 相続人 | 遺産分割などを行う | 法的な手続きに則って遺産分割を行います。 通常は配偶者や子供であることが多いです。 |

| 公証人 | 遺言書の作成や相続に関する法的な手続きなどを支援する | 必要に応じてアドバイスやサポートを提供します。 ※ 今の終活商品は、殆どがこのジャンルに属します。 |

こうやって書き出してみると、終活には生前から多くの方々が関係する事がよくわかります。特に、遺言執行者が専門家であれば、より円滑な終活を進めることができるでしょう。そのためにも遺言執行者との間にはなんとしても「トラスト」を醸成する事が重要です。

しかしながら、思いを託した遺言執行者が本当に遂行してくれるのか、信じることしかできないのが問題です。遺言執行者は家族にも言えない秘密を共有しなければならいのですし、秘密を守ってくれると信じなければならないのです。それって、すごい大変な事だと思います。ですから、この関係性に「ゼロトラスト」を持ち込めればモヤモヤは払拭できると考えました。ゼロトラストな秘密の共有が実現できれば、安心して次代への終活が実現できるのではないでしょうか。

遺言の制度

どのような遺言の形態があるのか、現行の制度とメリット/デメリットなどを表にまとめました。

| 種類 | 執筆 | 保管 | 証人 | 費用 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 公正証書遺言 | 公証人 | 公証役場 | 2人以上 | 財産に応じた手数料+公証人依頼コスト | ・公的に保管管理 ・家庭裁判所の検認が不要 →専門家が作成 | ・コストが必要 ・情報は開示される ・追加修正が難しい |

| 秘密証書遺言 | 制限なし | 自由 | 2人以上 | ¥11,000+公証人依頼コスト | ・内容を機密にできる | ・家庭裁判所の検認が必要 →法的無効の可能性 →遂行までに時間が必要 ・コストが必要 ・遺言書の紛失、隠匿、改ざん |

| 自筆証書遺言 | 遺言者 | 自由 (制度利用時は法務局) | 不要 | 少額な手数料のみ | ・内容を機密にできる ・自筆証書遺言書保管制度の整備 →法務局が預かる事で、 検認が不要となった ・PCで作成した財産目録が許可された | ・保管は自己責任 →自筆証書遺言書保管制度によってデメリットの解消が図られた |

公正証書遺言と秘密証書遺言は第三者がありきですから、デジタル化を目指す本書では取り扱いません。証人が不要である「自筆証書遺言」をベースにデジタルな終活論を進めます。

自筆証書遺言書保管制度の補足

検認を不要とするための取り組みとして「自筆証書遺言書保管制度」が新たに用意されました。法務局が遺言の預かり先がとなることで「遺言書の紛失や改ざん」リスクを最小にします。保管されている遺言書は公正証書と同じ取り扱いとなり、相続時に検認の手続きは不要です。相続発生後はモニターで遺言書を閲覧できるようになり、全国の遺言保管所から請求ができるため、相続者への負担が軽減されます。

さらに、2019年1月13日からは「財産目録」をパソコンなどで作成して添付できるようになりました。政府としても自筆証書遺言をこれからの主流とすべく、改正を進めている事がわかります。

今はまだ、紙の資料を預けるだけですが、今後はもっとデジタルに適応できる改正が行われていくものと確信しています。デジタル資産をAKI-Archiverでまとめ、資産目録にAKIDを記録するなど、PCの処理自体を遺言に取り込む考え方です。仮定ではありますが、法務局(あるいは認定された代行者)にAKI-Archiverのアクセスコントロールの権限を預け、その時を迎えたら自動開示されるのです。生前から情報を共有していた相続人は、その時からデジタル資産へのアクセスが可能です。マイナンバーカードに連携していれば、なおさらAKI-Archiverの連携も容易に構築が可能でしょう。

家庭裁判所の検認について

遺書の事を知る上で、検認についてももう少しだけ補足しておきます。検認とは、家庭裁判所に遺言書を持参して開封し検証してもらう、公的な真正性証明のことです。記載すべき内容としては以下の項目があります。

- 相続分

- 遺産分割方法

- 遺贈

- 未成年後見人

自筆証書遺言書保管制度を利用する事で、法務局へ預ける際に検認をいただきます。ですから、登録が完了したら安心です。(^^)/

安心して「思い」を共有する

少し不謹慎な表現ですが恐れずにITに例えると、終活は逝去というイベントを正しくキャッチし的確に遺言を遂行するシステムと定義する事ができます。

AKI-Archiverを利用すると、生前は「暗号処理された情報」をであり「所有だけしている」、逝去以降は「故人の思い」に従い「情報を復号」あるいは「復号を停止」へと遷移します。そして、この状態遷移にあたり、自筆証書遺言書保管制度を利用する事で法務局に協力してもらえるのです。

先にも述べた通り、今現在の終活サービスは事後の手続きに終始します。情報への永続的なコントロールは、この改革に有効に利用できます。もしもの仮定付きですが、AKI-Archiverを利用したアナログな終活のユースケースを紹介します。

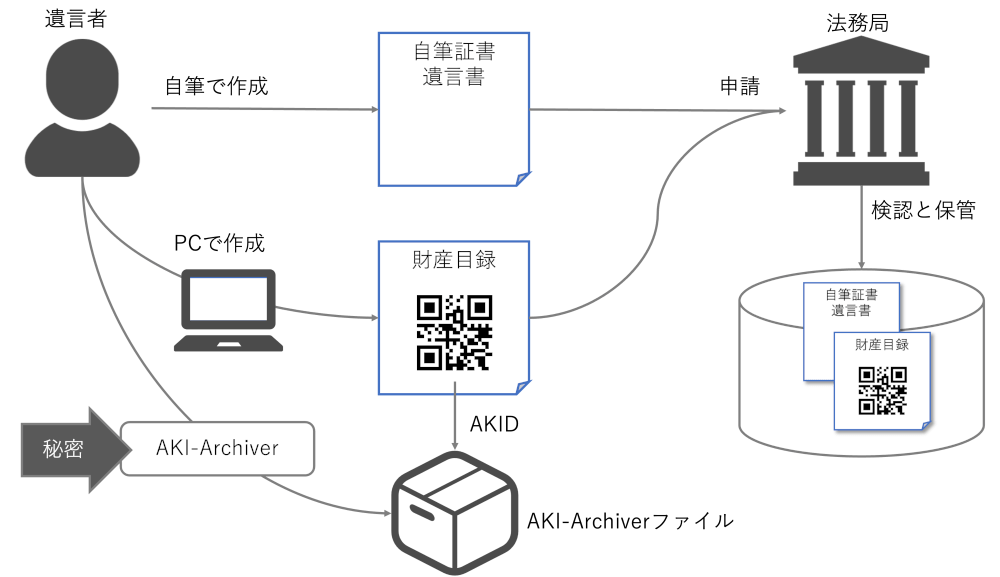

ステップ1:生前に秘密を共有

AKI-Archiver(SureArchiverモデルを想定)にて、アクセスに関する情報一式(IDやパスワード)を+暗号オプションでアーカイブします。作成したアーカイブファイルのインデックスとなる情報を財産目録に二次元コードとして印刷します。完成した自筆遺書と財産目録を法務局に預けて共有すべき情報の作成は完了です。

法務局への登録が終わったら、その時を迎えた時に助力頂くメンバーへ「自筆証書遺言書保管制度」への登録を連絡します。その際、AKI-Archiverのサービスとして「持ち手」としての登録をお願いします。

そして、関係するアクター全てと事前に情報を共有すること自体に大きな意味があります。関係者は遺言作成者と直接会話をし、うそ、詐欺、そして認知障害の有無を、十分に確認する余地があることです。仕組みの整備に検討が必要ですが、遺言作成者本人もアクセスコントロールを設けることで、だれもがその時が来るまで開けないアーカイブファイルとすることも可能です。

本書はアクター間のやり取りを中心にまとめていますので、アーカイブの詳細は割愛します。別途「デジタルな終活」に掲載いたしますので、ぜひご一読ください。

ステップ2:逝去

その時、連絡を受けた読み手(本書では法務局と仮定)が、AKI-Archiverのアクセスコントロールを変更します。生前配布していた財産目録は、この制御を持って開放され全ての「読み手」が所有するAKI-Archiverファイルが復号が可能な状態に遷移します。遺言自体は検認すみな状態なので、すぐに資産相続の手続きを開始することができるでしょう。ビジネスモデルとしては、アクセスコントロールの公平な制御サービスなどが想定できそうです。

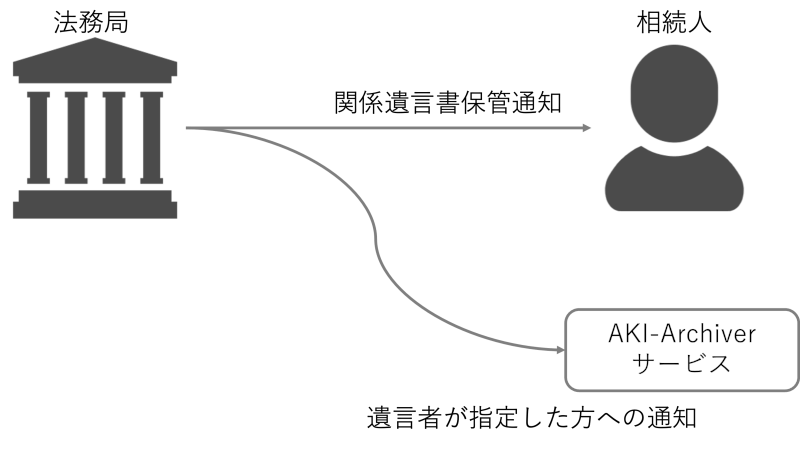

関係遺言書保管通知

遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言者死亡後に遺言書の閲覧の際に、その他全ての関係相続人などに対して遺言書が遺言書保管所に保管されていることを知らせます。通知の実施手続きは不要です。

遺言者が指定した方への通知(指定者通知)

あらかじめ遺言者が指定した1名に、遺言書が保管されている旨を連絡する事ができます。遺言書保管事実証明書を交付した際そして遺言者の死亡時に、指定者通知が実施されます。遺言書の保管の申請時に、遺言者の推定相続人並びに遺言書に記載した受遺者および遺言執行者などの中から1名を選択します。

下図では、便宜上AKI-Archiverサービスと表現しています、ご承知おきください。

ここまでは、自筆証書遺言書保管制度を使って、今の仕組みでも十分に実行が可能です。つづいては、AKIを組み合わせる事で可能となる共有情報の公開と破棄についてです。

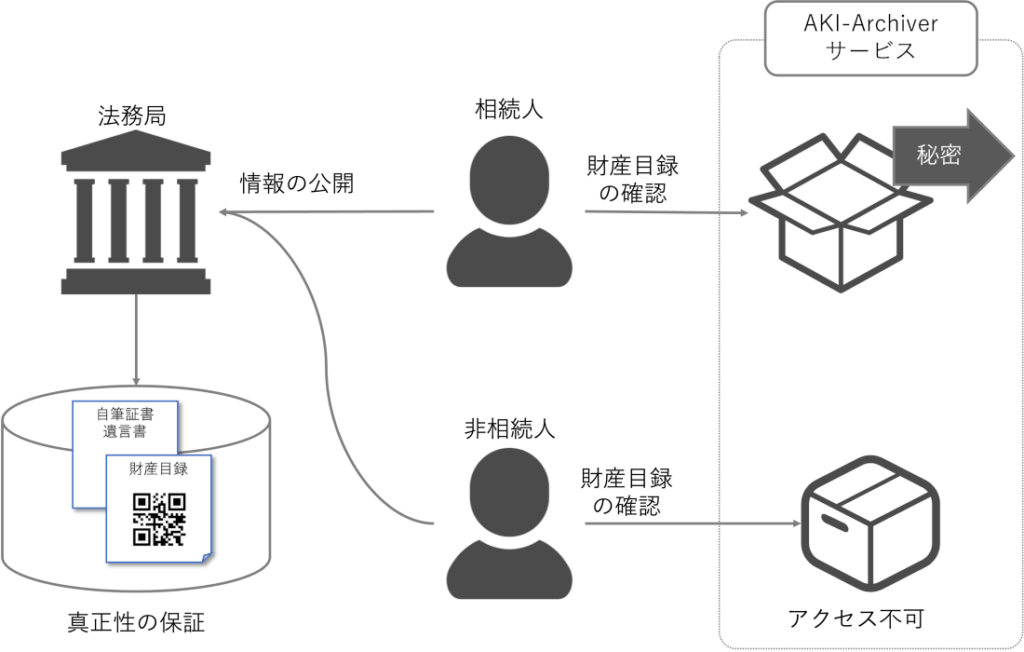

ステップ3:秘密の公開、または抹消

アクセスが許可された場合、リアルタイムで手元にあるAKI-Archiverファイルを開くことが可能です。また、だれがいつどこからアクセスしたのかについても確実に記録する事ができます。なぜならば、アクセス制御のためには必ず検証鍵を取得しなければいけないからです。どんなに複製され分散されようと、内容にアクセスできるのは選ばれた相続人だけです。そして、一定の期間を過ぎたら、あらためてアクセス不可に変更する事も可能です。

ゼロ知識証明を使った情報の自動開示

特筆すべきはゼロ知識証明による情報開示です。すなわち故人から知識の引き継ぎをしなくても、事後に相続人は秘密を知る事ができます。そして、その時が来た際には確実に秘密を伝える事ができるのです。さらには、専用のAKI-Archiverアプリケーションを開発する事で、アーカイブ情報のより高度な管理も可能かと思います。

デジタル資産の解放

ここでのデジタル資産の解放とは、故人のデジタル資産を相続人への移行する際に生じるパーシャルな状況を示したいと思います。現状のITシステムは「終活を考える」でも取り上げた通りサービスごとにできることもできないこともさまざまです。ただ、言えることは「面倒で時間が必要」だということです。最終的には時間とお金で解決できるのですが、とても効率が悪いです。

少なくともAKI-Arhiverのアクセスコントロールを活用する事で故人に成り変わり整理する猶予を作る事ができます。もちろん、全てのITサービス(GAFAなど)の終活に適応する事ができます。あくまでもログインを行う人が相続人になるだけですから。ITサービスに依存せずデジタル情報の数活を進められる手法として、特徴のあるソリューションだと思います。

秘密の抹消

デジタルな終活とも重なりますが、本記事では資産の視点で考えます。現在は、情報資産については鍵を廃棄する事で論理的には廃棄された事の同義に扱っています。

AKI-Archiverにおいては相互押印技術で構成されているので、さらに2倍以上の難度となっています。アクセスコントロールにおいて、読み手がAKI-Archiverの検証鍵を廃棄した時点で、廃棄が完了します。さらには、専用のAKI-Archiverアプリケーションを開発する事で、能動的に情報の削除を行うことも可能です。こちらも「デジタルな終活」に掲載いたしますので、ぜひご一読ください。

まとめ

従来の終活にAKIをマッシュアップする事で、次代への遺産の渡し方も大きな変革を迎える事ができるかもしれません。少なくとも、今の私にとって、実はもっとも試してみたいサービスだったりします。なんてったって「パスワードなんて大嫌い!」ですから。あの世になって持っていっても使い道なんてないですから、ちゃんと妻に渡しておきたいです。

生きている間に教えればいいじゃんって言ってるアナタ、実際はできないですよ、本当に。(^^;