アイキャッチ・画像:いらすとや

はじめに

従来型の終活を進めるにあたり、より使いやすく整備された「自筆証書遺言書保管制度」にデジタル遺産の取り組み提案として「デジタルが支えるアナログな終活」を記事として書き起こしました。

本書では、この保管制度にどのようにAKIを活用してデジタル遺産の支援がおこなるのかについて、より細かく触れます。情報という形のない資産が、今後ますます、資産価値を増していく中、人の「知識」を以下に安全に「ゼロトラスト」な環境で共有できるのか、新しい終活ビジネスの創生につながれば幸いです。

終活から見たデジタル

「終活を考える」で考察した通り、「ローカルサービス」「クラウドサービス」「デジタル資産」など、それぞれの情報資産は個別にセキュリティが施されています。プライベートも色濃くあり、生きている間に共有できない情報も数多くあると想像しています。少なくとも私はそう考えます(笑)情報の保護の観点ではどのような保護の方法があるのか、下記の表に簡単にまとめてみます。

| 情報の保護手法 | 説明 |

|---|---|

| アクセス制御 | だれが情報にアクセスできるかを制御 |

| 認証 | 正当なユーザーであることの確認 ・パスワード ・生体認証 ・認証アプリケーション ・認証デバイス |

| 暗号 | 情報を暗号化して読み取りや変更を困難にする |

| 物理的セキュリティ | 情報を物理的に隔離しアクセスを制御 |

| 教育 | ユーザーに情報セキュリティの重要性を教育する |

ざっくりとではありますが、一般的な保護手法としてまとめました。本書は終活における知識の移譲についての考察なので、まずは上記項目を中心に話を進めます。保護方法ごとに、終活に関わる課題を考えてみます。

アクセス制御

「デジタルが支えるアナログな終活・終活に関係する方々」に登場するアクターが該当します。終活がテーマなので、あくまでも相続に関わる方に限定する事ができるのではないでしょうか。ポイントとして法整備が進み「自筆証書遺言書保管制度」を利用する事で、相続人として登録した方々へは、法務局より通知が届く事です。アクセス制御が必要な方々、そして通知を公的機関が行うので、情報セキュリティの視点では整理しやすい事項といえます。

認証

多様な情報システムやクラウドサービスが存在し、それぞれ個別のセキュリティが施されています。さらには、それぞれ終活への取り組み方も異なり、手間も時間もかかってしまいます。各社の取り組みを確認すると、情報資産の引き継ぎは済んだ前提でのサービスのクローズについて終始しています。この「個人→相続人」への情報の移行についての論理的な仕組みはほとんど存在しません。

自分自身が(遺言作成者)認証情報を文書にまとめておく事は今でも問題なくできます。まさしく「その時を迎えるまでどのように保管するのか」そして、「その時を迎えたら確実に伝えるのか」が課題なのです。

暗号

情報に暗号処理を施す事で、情報漏えいに備える事ができます。それはプライベートな情報でも同じです。終活においては、情報そのものへの「認証」としてまとめる事ができるのではないかと思います。

物理的セキュリティ

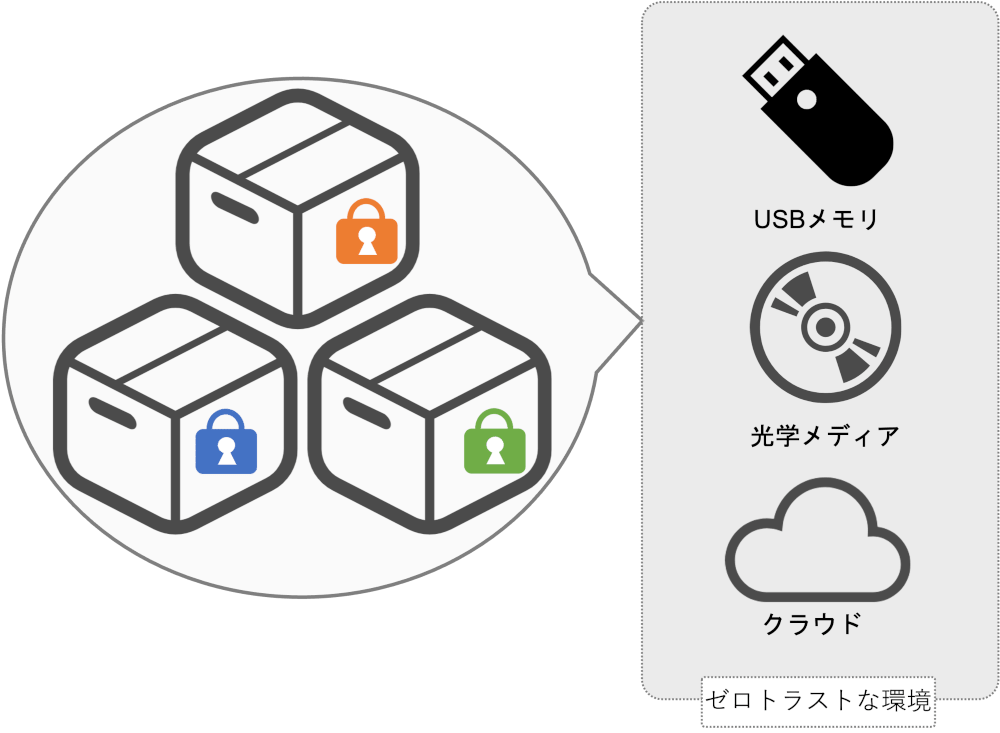

情報自体は無形であり物理的な隔離は不可能です。ここでの物理的セキュリティとは古くはDVDのような光学メディア、近年では安価なUSBメモリといったセキュリティ施策がなされていない記録媒体に制限します。

このようなメディアはシンプルな分、長期保存や大勢での共有に向いています。認証の課題をいかににシンプルなメディアに適応させるかが課題です。

教育

終活において、すべてのアクターに高い知識を要求できないことこそが、既存社会の最大の課題です。みすみす、情報弱者が情報強者の食い物になってしまう様な終活は、自分も浮かばれないです。(^^;

ゼロトラストな世界においても、教育が不要で安心して完遂できる終活が必要だと考えています。

AKIによる支援

情報の引き継ぎにAKIがどのように活用できるのか、保護の課題解決を例に解説します。

アクセス制御

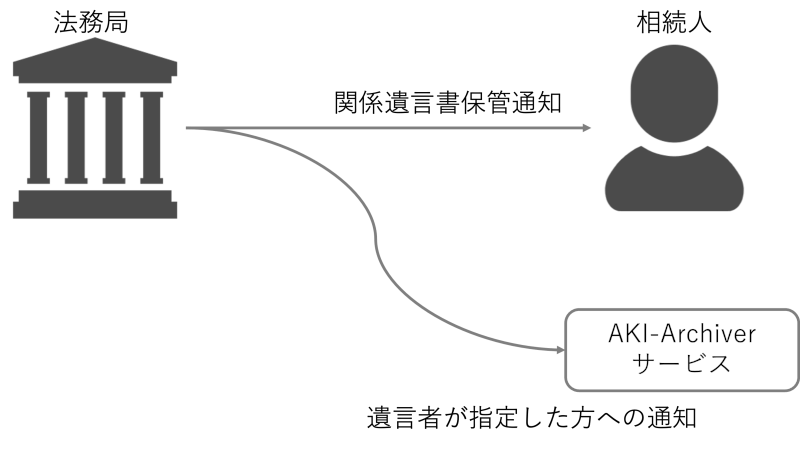

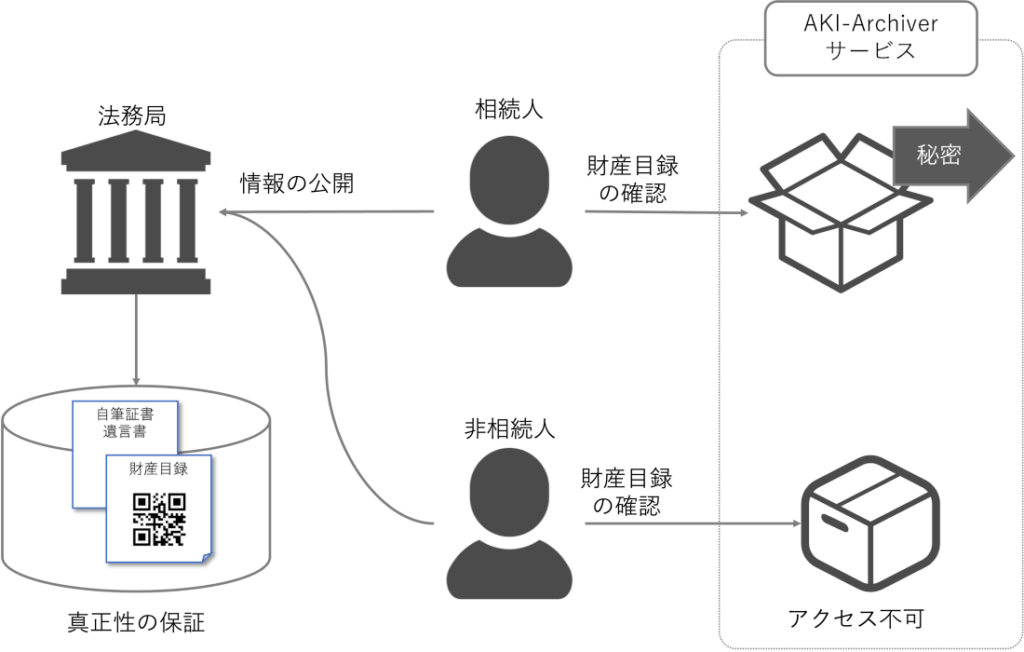

「自筆証書遺言書保管制度」を利用する事で、相続人として登録した方々へは、法務局より通知が届きます。今現在は、このイベントの連絡先として遺言者が1名追加申請する事が可能です。この追加申請先にAKIサービスの読み手を指定する事ができれば、正式な逝去の連絡を受けて、AKIサービスの管理するアクセス制御の切り替えが構築する事ができます。

実際にはAKIサービスが契約する公証人(弁護士など)になるでしょう。少なくとも、AKIサービスに連なる相続者をはじめとした方々は、通知が届いたその時点から(遺言者から渡された)情報のアクセス制御が変化したことを知る事ができます。その時、遺言者からの知識の移譲が一切なくても遂行できる事がポイントです。

認証

個人から相続人への情報の移譲には、まずは秘密の明文化が必要です。明文化する事で人から人への認証の移行方法が定まります。

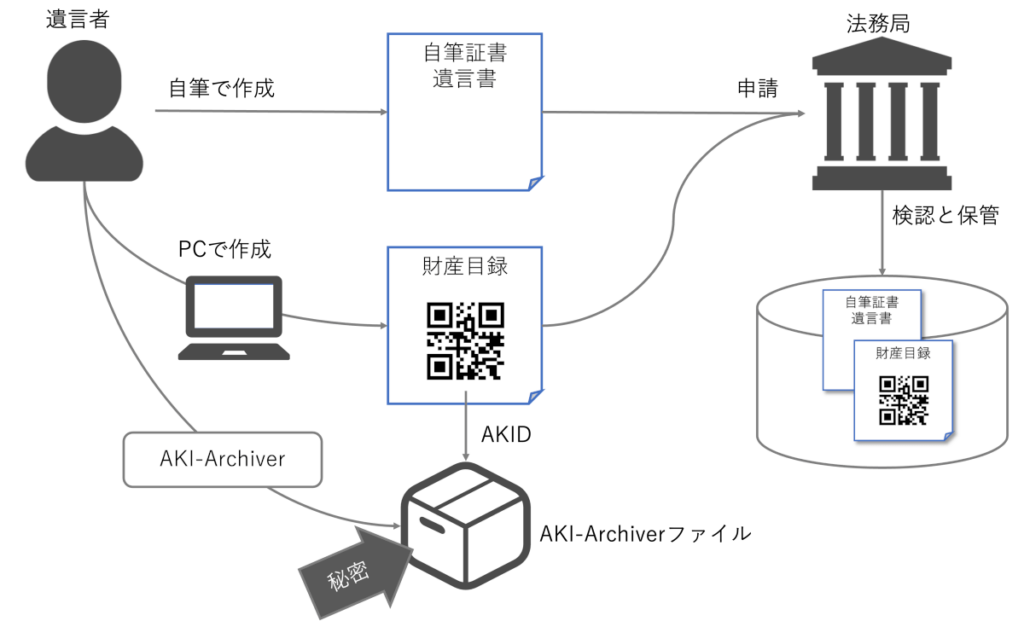

文書化の後、AKI-Arciverで暗号オプション付きのアーカイブファイルを作成します。このアーカイブファイルには唯一のAKIDが設定され、その内部には相互押印による保証書情報が内包された遺言情報が出来上がります。法務局に預ける資産目録には、作成されたAKIDが記載されていればよく、記載に必要な情報量もわずかです。将来的には法務局にアーカイブファイルまで預かれるようになればなおよしです。

生前は、作成者も含めアーカイブファイルの展開を不可にできます。そして、その時がきたら、関係する方々は何も意識せずにアーカイブファイルが展開できます。

さらには、その展開アクセスに際しても必ずAKIサービスに問い合わせが必要なので、トレーサビリティも万全です。各サービスへのアクセスに課しては、明文化した資料に基づき、それぞれのサービスのやり方で人が行えるので、基本的にはどんなサービスでも今の状況で対応が可能です。そして、このように遺言者が相続資産の整理を終えた後に、ゆっくりと関連サービスのクローズを進めて行く事が可能になります。

暗号

情報そのものをセキュアに保存するには、暗号処理などをスタンドアローンで施す事が可能です。およそ、相続においては認証と変わらないのですが、スタンドアローンではより巨大な情報を処理して固めることにメリットがあります。最近のOSでは当たり前のようにストレージには暗号設定が可能です。例えば特別なフォルダーを暗号設定しておけば、認証情報がなくなってしまえば、それは「論理的な廃棄」です。

AKI-Archiverは、アクセス制御に従ってクライアント側の挙動を制御することも可能です。例えば、アクセス制御として明確な廃棄を定義し、もしも廃棄が設定されたアーカイブファイルがあれば積極的に抹消する仕組みを作ることも可能だと考えています。

物理的セキュリティ

終活は基本的には従来型メディアの方が利用しやすいと思います。できる限り利用が簡単なメディアが望ましいことも容易に想像する事ができます。また、そのようなメディアは基本的に耐久性に優れ、遺産相続には適切だと思っています。しかしながら、セキュリティ視点ではぜいじゃくであり、今の時勢には適していない事も事実です。

こういった、旧来の記録メディアにあってもAKIを導入する事で再活用の道が整います。AKI-Archiveファイルとして取りまとめる事で、どんなレガシーメディアでもセキュアな保存コンテナとして活用できます。エクスポート機能と組み合わせれば、メディアに閉じて真正性を保証する記録が作れます。

教育

AKI-Archiverは「ゼロ知識証明」技術を活用しています。ゼロ知識、つまりは「何も知らない」事実は、遺言においてはもっとも効果的です。その時まではだれもが知らない状況を作り出せれば、論理的にはどこに保管しておいても情報にアクセスできません。少々乱暴ですが、何も知らなければ、教育は不要という事です。AKI-Archiverの利用方法の教育やサポートに注力するだけで済みます。

筆証書遺言書保管制度との連携

具体的な取り組み提案を考えます。

ステップ1:生前に秘密を共有

AKI-Archiverの活用を前提に、デジタル資産の整理についてまとめます。SureArchiverをもとに構成していますので実際にPoCを行う事も可能です。

認証情報の整理

資産目録に連なる、デジタル資産のそれぞれの認証情報を文書に起こします。書き出す項目はおよそ以下のとおりです。

- サービス名

- アクセス方法(URL、クライアントプログラムなど)

- アカウント/パスワード

- 2段階認証要素情報

- 認証支援情報(2段階認証の緊急コードなど)

項目からもわかるとおり、この情報は、遺書作成時点ではプライベートな情報であり、極力作業環境に閉じて作成管理したい情報でしょう。

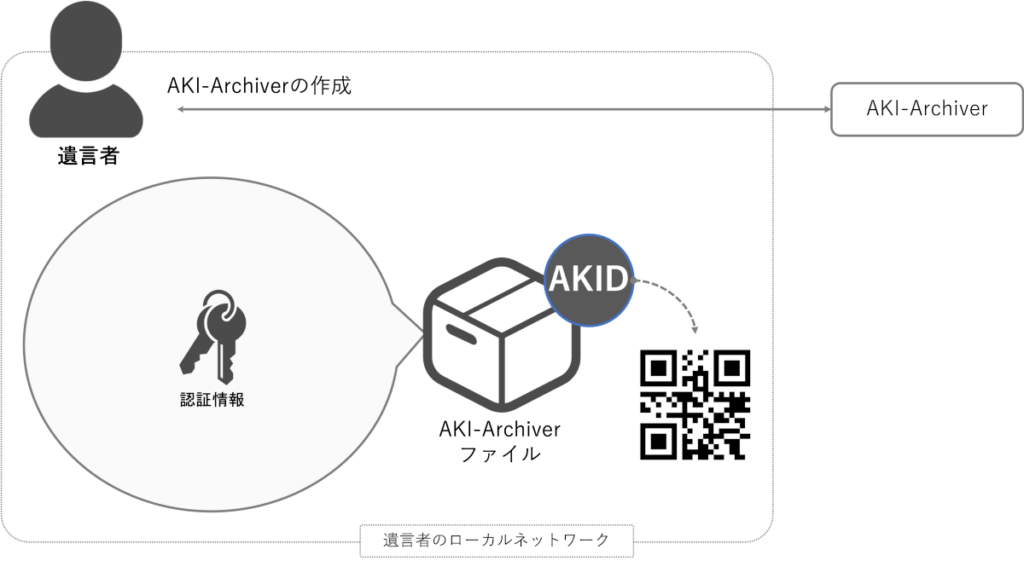

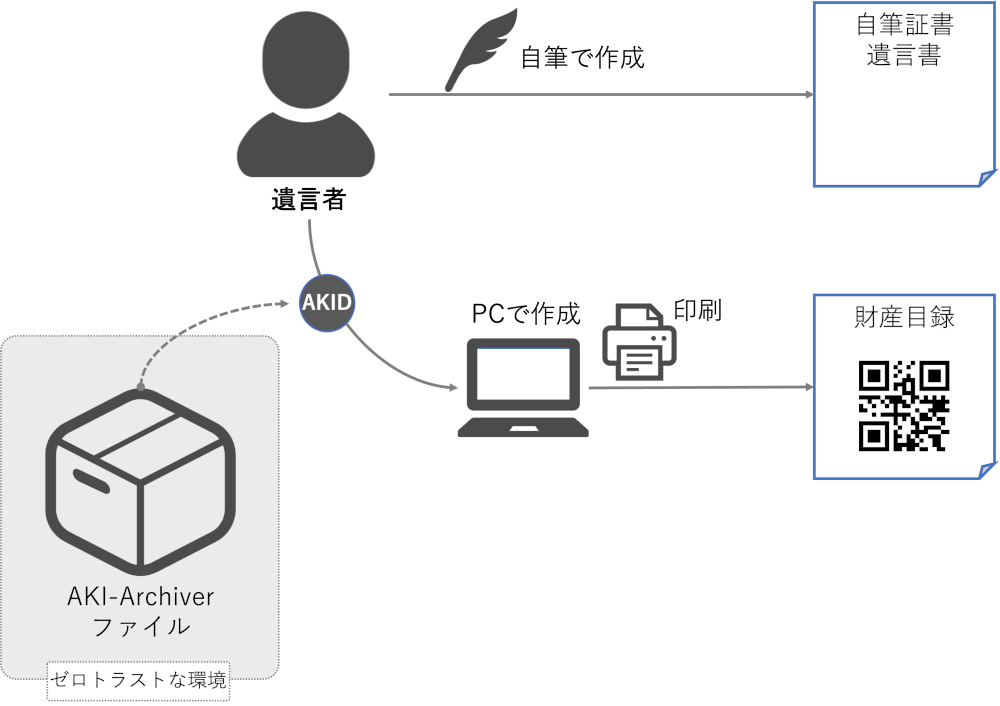

近い将来、終活APIとして整理されると思います。本記事では人が読んで理解できる形式で作成する前提です。最終的にはPDF形式のドキュメントファイルになると想定しています。下図では「鍵:認証情報」がそのPDFドキュメントです。

AKI-Archiverファイルには一意の「AKID」が振り出されます。AKID自体はAKI-Archiverファイルにも内包されています。AKIDをキーに検証が行われ認証しないとファイルは展開できません。AKID自体は100バイト程度の情報量なのでQRコードとして印刷物に残す事も容易です。

そして、認証情報は遺言者のローカルでしか取り扱われていないことです。AKI-Archiverの大きな特徴であり、終活には特に有益な機能です。

以上が、認証情報の引き継ぐための概要です。実際にはサービス以外のデジタル情報もたくさん存在しますので、次項「デジタル資産の暗号化」を併せて実施すると考えます。

デジタル資産の暗号化

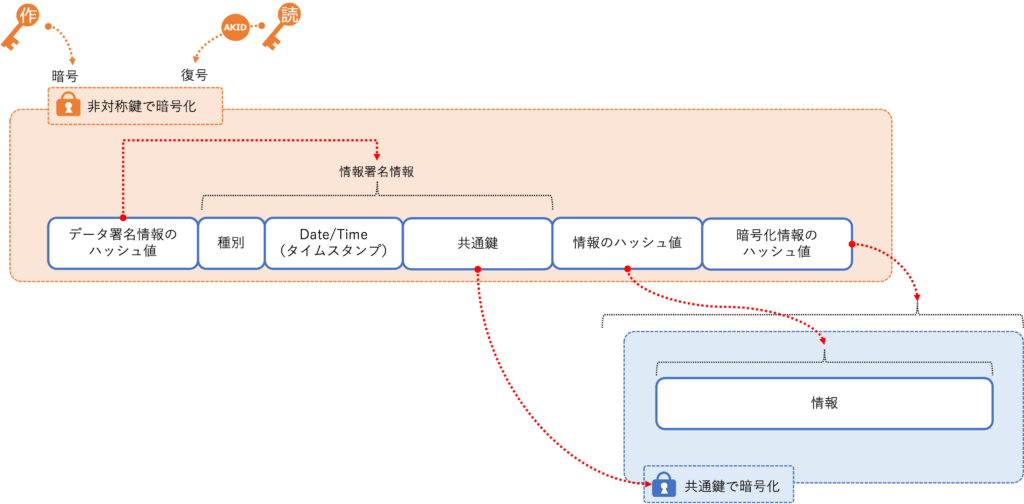

デジタル資産の暗号化についてもAKI-Archiverが活用できます。その際、AKI署名の暗号オプションを利用して、ゼロ知識認証で情報を暗号処理する事ができます。以下の図は図 5 AKI署名フォーマット+暗号オプションの概要図です。

ゼロ知識認証なので遺言者には使用したパスワードは知らされません。

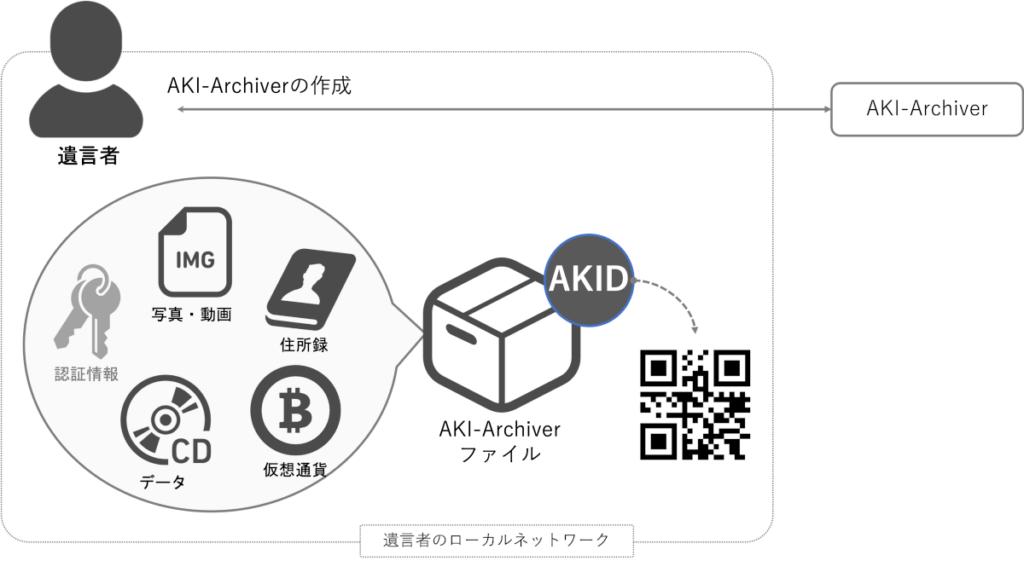

AKI-Archiverは大小さまざまなデジタル情報を格納する事ができます。認証情報の格納だけでなく、逝去後に引き渡したい情報の全てを一塊にしておく事も可能です。

そして繰り返しますが、遺言者のローカルでしか情報が取り扱われていないこと大きなポイントです。

「認証情報の整理」では特に触れませんでしたが、こと終活においては暗号オプション前提がベストだと考えています。図 2. の様に、引き継ぎたい情報をまとめて一つのアーカイブに残すのがシンプルではないでしょうか。

物理的セキュリティの整備

AKI-Archiverはデジタル資産に個別にゼロ知識認証方式の暗号処理を施す事ができます。パスワードを知る事もなく暗号処理を利用できるので、デジタル遺産に限らずさまざまな活用シーンが想定できます。

例えば、安価なUSBメモリや光学メディアのセキュアな活用が可能です。情報そのものにセキュリティが施されているので、その器にはセキュリティが不要です。昨今のセキュリティ推進にて利用が難しくなってしまった旧来のメディアの再活用が可能です。デジタル遺産の様な、できるだけシンプルに長期に保存したいモデルにも有益な物理的セキュリティを提供する事ができます。

デジタル資産の目録作成

法務局に預けられる文書は「紙」ベースです。幸いにも財産目録にはPCを利用する事が許可されました。AKI-Archiverファイルを使って、大量のデジタル遺産をアーカイブし、得られたAKIDを財産目録に書き込む事が可能です。

財産目録は法務局が真正性を保証します、そしてAKID自体が真正性(AKIでは唯一性まで保証)を提供し、さらにはアーカイブ内にもデジタル保証書が格納されています。これまでにないほど論理的に、現物保証する事ができます。

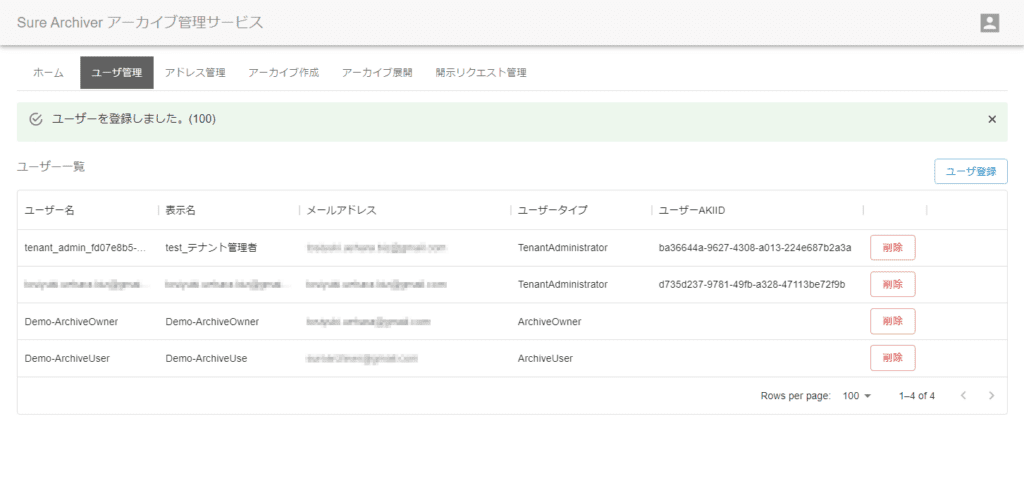

AKI-Archiverサービスへの招待

SureArchiver(AKI-ServiceのPoCモデル)では、ユーザー管理をメールベースで行いました。SureArchiverでは以下の画面からユーザー登録を行います。相続人の登録に関しても、ほぼ同じ様なワークフローになるのではないかと考えています。

招待されたユーザー(相続人)には招待メールが送付され、メールアドレスとしての認証処理が行われ、はれてアーカイブファイルの「持ち手」になれます。

【招聘メール】

Sure Archiverアーカイブ管理サービスからのお知らせです。

あなたのユーザーの仮パスワードが下記の通り発行されました。

ユーザー名:demo-archiveowner

仮パスワード:LFv,0W7q

Sure Archiver

法務局への申請(筆証書遺言書保管制度)

準備ができてしまえば、あとは筆証書遺言書保管制度を利用するだけです。

申請が受理されれば、以降は、法務局が検認済みとして自筆証書遺言書と財産目録を保管します。AKI-Archiverファイル自体は保管の対象外なので、メディアに書き込んで保存したり、相続人に配布したり、クラウドにアップロードしておけばいいでしょう。パスワードが不明なので、内容不明のデータにすぎません。

ステップ2:逝去

いざその時が来ました。

法務局からの通知

申請時に登録した関係者へは連絡が届きます。この連絡を受け、所持しているAKI-Archiverファイルの承認を実行します。

アクセス制御の変更

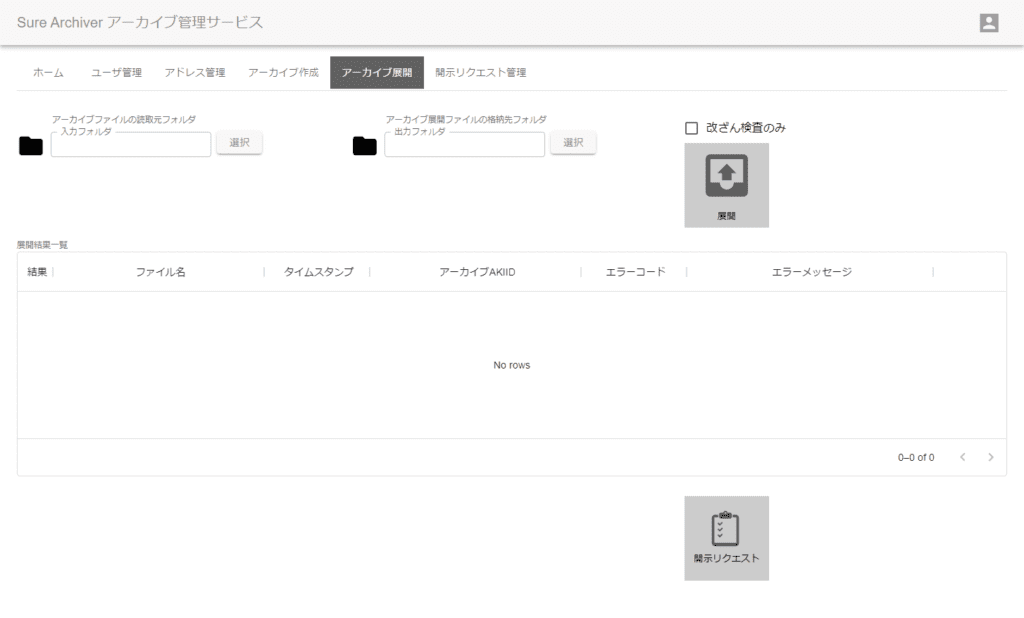

アクセス制御はAKI-Archiverサービスの運営が行います。なぜならばアーカイブファイルの「作り手」は逝去しているからです。ユースケースとは少々異なりますが、現SureArchiverにおいては以下のやり取りでアクセス制御を変更します。ほぼ自動で行われる想定です。参考までに、 SureArchiverでのアーカイブ展開による作り手への承認要求とその応答を以下に示します。

承認されると以下のメールが届いて、アーカイブファイルの展開が可能になります。承認されない限り、アーカイブの展開はできません。

Sure Archiverアーカイブ管理サービスからのお知らせです。

アーカイブ所有者があなたの開示リクエストを承認しました。

・詳細情報

日時:2022/7/4 12:09:08

テナント:test

ユーザー:Demo-ArchiveUse

メールアドレス:surearchiver@gmail.com

アーカイブファイル:Sample02.sa

Sure Archiver https://****

ステップ3:秘密の公開、または抹消

相続人は手元にあるAKI-Archiverファイルを自由に展開できる様になります。被相続人は、当然ですが展開できないままです。

相続人だけがデジタル資産を入手でき、その他の人には知らせない、このフローは今の成果でも十分に実現できそうです。

アクセス制御→解放

従来のパスワードによる情報公開とは異なり、あくまでもAKI-Archiverサービスの認証を得ないとアーカイブファイルが展開できません。この特性により、デジタル遺産が公開された後のトレーサビリティを得る事が可能です。

現在の Sure Archiverは単純にメディアへ展開しますが、例えば展開時にウォーターマークを施すなどの機能を施す事で、より高度な情報トレーサビリティを収集することも可能です。

アクセス制御→抹消

AKI-Archiverサービスに必ず接続が必要という特性を利用すれば、対象となるAKI-Archiverファイルの能動的削除も構築できます。従来であれば認証情報を廃棄すれば「廃棄と同等」で取り扱われていますが、さらに物理的な抹消が可能となれば、より安心できます。もしも、OSの基本機能に組み込まれる事になれば、それこそネットワーク世界に情報の唯一性を提供する事になるかもしれません。そうなったらいいなぁ…と、最後は大きな夢で終わります。(^^)/

まとめ

今までのAKI資料でも触れた技術的特性なのですが、終活のような当人自体が退場してからの情報セキュリティという視点で考えると興味をもってもらえるのではないかと思います。当事者がいなくても情報が安全に継承される未来が実現できる事を切望します。

早くパスワードの呪縛から解放されたいです!(^^)/