はじめに

Web3.0は、ブロックチェーンなどの技術を活用した、分散型の次世代インターネットのことです。2023年1月現在、Web3.0は黎明期にあり、まだその可能性を完全には発揮できていない段階ですが、近年ますます注目度が高まっています。日本の状況を調べてみると、2022年6月に「Web3.0の推進に向けた環境整備」が骨太方針2022に明記され、2022年10月にデジタル庁が「Web3.0研究会」を立ち上げ、同11月には経団連が「web3推進戦略」を発表するなど、周辺の活動が活発になっている事が感じ取れます。

分散型ソーシャルメディアへの広がり

従来のソーシャルメディアは、中央集権的な仕組みの上で「認証」されています。たとえばスマートフォンの視点でみれば「GAFA」ですし、会社組織でみれば「情シス」が相当するのでしょう。この仕組みの本質は、情報の認証は中央が行うものであり、個人は行えないデザインです。個人の認証が望まれるソーシャルメディアには構造的にもコストの面でも適応が難しいのです。そこで注目されているのが、分散型を指向するWeb3.0です。

分散型ソーシャルメディアは、中央を不要としユーザー個人が認証するデザインを指向しています。メディアを個人が直接認証する事で、流動性や透明性を高め、より効率的な取引や投資を可能とします。そして、この中央を排除が可能な仕組みとしてブロックチェーン技術が注目されています。言い換えると、いまだブロックチェーン技術以外に分散型ソーシャルメディアを実現する手立ては周知されていません、AKIの様にメジャーには知られていないだけの技術も数多くあると思っていますから…(*’ω’*)

地球規模でのエネルギー枯渇

中央を必要としないブロックチェーンには大きな課題があります。それは、改ざんされてない事を保証するために大量のエネルギーを使用してしまう事です。いわば、大量のエネルギーを超強力な信用に置き換えているのです。

本書では、この課題について少しだけ深堀をして、なぜAKIを考案したかについて触れていきたいと考えています。

ブロックチェーン技術が抱える大きな課題

ブロックチェーン技術をソーシャルメディア(Web3.0)に活用するためには、大量のエネルギーを必要とする特性についての対策が必要です。なぜなら個人が利用する前提とすると、信用にかける事のできるコストについての柔軟性が望まれるのは間違いないからです。

例えば、個人の特定にかかわる重要なセキュリティにはエネルギーをかける事は許容できますが、日常の取引にはできる限り省力化したいです。ところが、ブロックチェーン技術はエネルギーの消費して信用を作り出すので省力化には向いていないのは明白です。この点を考慮しないでWeb3.0を推進すると、より一層の環境負荷を生み出してしまいますし、実際に問題となっています。さらにはOpenAIといった新技術の台頭が拍車をかけており、IT技術によるエネルギー消費は地球規模の課題へとなっているようです。

加速する電力消費

国際エネルギー機関のレポートでは「世界の電力需要は2026 年までに年間平均 3.4% で増加する」と予想し、2030年には全世界のエネルギー消費の30%を電力が占めると論じています。

特に、ITの発展に応じて日々拡大を続けるデータセンターが電力需要の増加を大きく促進する要因としています。 2022 年では世界中のデータセンターで推定 460 テラワット時 (TWh) を消費していたとの事、2026 年には 1,000 TWh 以上に達する可能性が示されています。たった4年で2倍って、とんでもない成長率ですよね。エネルギー消費を緩和するためには、最新の規制と効率などの技術的改善が不可欠です。

ところが、分散型ソーシャルメディアの発展で考えると、ますますの電力消費が必要であり、この問題と真っ向から対立してしまいます。例えば、2022年1月時点で、世界最大の暗号資産であるビットコインのマイニングに必要な電力は、約129TWhと推定されています。既に25%近くをマイニングが占めている現状なのです。

私は、過去にブロックチェーンを知ったとき、その効率性から想像するエネルギー消費については、結構マジで気になっていました。寄ってたかってマイニングして信用を作る仕組みは確かに強力な信用を作り出せますが、対価で支払うエネルギーがとんでもなく莫大に思え、いつかカタストロフを迎えそうだなぁ…と。現実はAIも参戦してきてて、もっとカオスな状況になってしまいました。びっくりです(^^;

分散型ソーシャルメディアをAKI視点で再考する

分散型ソーシャルメディアとは、エネルギーを消費してメディア(の真正性情報)を分散しまくって、改ざんのしようがない状況を作り出すことで、中央を不要とする仕組みであると私はざっくりと考えています。本来、デジタル署名で簡単に真正性は確認できるのですが、その署名鍵の信用は中央に頼っています。ブロックチェーン技術を使えば、中央が行うべき役目を、分散しまくったことで置き換えることがキモなんですよね。メディアを創出する立場で考えるならば、コストをかけてでも守るべきメディアはもちろんですが、コストはそこそこでも大量に用意したいメディアが欲しいはずです。そこにAKIの出番があるのではないかと、私は考えています。

AKIはメディアごとに個別に安価なデジタル署名を作成できます。つまり、従来のメディアを安価に分散型ソーシャルメディアとすることが可能にする手段になるのではないかと考えています。AKIは最小限の「鍵」生成に集約し、相互押印というその場でしか成立しない機会を信用に置き換えるので、課題となったエネルギー消費の削減を可能にします。

分散型ソーシャルメディアの要件

分散型ソーシャルメディアを改めて確認すると「自身のコンテンツ(情報)をFacebookやTwitterなどから直接発信・配信する事」だと言われています。この定義であれば、もうすでに実現されているのではないか?との意見もあります。しかしながら重要なのはそのコンテンツが確かに自身が作成したものを証明する事なのです。デジタルデータは簡単にコピーして配布できますし、実体も持っていません。ですからいろんな意味でオリジナルを証明するのは難しいのです。一般的には、デジタルデータの真贋を証明する手段としてデジタル証明があります。先にも説明したPKIによるデジタル署名技術で証明します。この技術は分散型ソーシャルメディアにおいても重要な技術的要素となっています。

NFTによる分散型ソーシャルメディア

デジタル証明を分散型ソーシャルメディアにうまく利用した技術としてNFT(非代替性トークン)が話題となりました。NFTとはブロックチェーン技術を用いて、大量のエネルギーを消費してメディアに確かな信用(真正性)を作り出す仕組みです。以下の特徴がうたわれています。

- 唯一性:コピーや改ざんができない

- 取引可能性:所有するNFTを自由に移転・取引

- 相互運用性:共通の規格(ERC721)で発行されている

- プログラマビリティ:さまざまな付加機能をデータにプログラムできること

NFTを使うことで、だれもが納得できるコンテンツの所有権を証明することができるので、形のないメディアであっても資産として有効にすることが可能です。ですからNFTにおいてもエネルギーの消費が不可欠であり、大きな環境負荷が発生してしまうのは先の説明の通りです。ここでのブロックチェーンが行うエネルギーの多くは、マイニングと呼ばれる大量の演算処理で消費されます。このマイニングこそが公開鍵暗号方式とハッシュ演算の化け物であり、多数のノードで一斉に競争する事で論理的に改ざんが不可能な資産を形成します。結果として、すべてのメディアにNFTを発行する事は厳しいでしょう。価値が伴わないと運用が成立しないからです。

AKIによる分散型ソーシャルメディア・作り手/読み手/持ち手モデル

しかしながら、価値がある情報ごとにNFTのような情報認証を行うのは自然です。いずれ、必ず必要になると私は確信しています。そこでデザインした新しい仕組みがAKIです。

AKIによる「作り手/読み手/持ち手モデル」が安価で大量な分散型ソーシャルメディアを実現します。本当に重要な認証「主認証(個人、組織)」はブロックチェーン技術を活用し、(主認証の配下で)ソーシャルメディア個別にはAKIでNFT相当の堅固な情報認証を行う考え方です。AKIでは「作り手である個人」と「認証先である読み手」との間でデジタル認証が完結します。作り手と読み手との「その一瞬の機会」を信用に置き換える考え方「相互押印(特許取得済)」でデジタル証明を行います。採用してる技術はPKIのデジタル署名と同じですから、改ざん耐性にも見劣りするものはありません。NFTのそれとは仕組みこそ違いますが、改ざんが容易に行えない唯一無二のデジタルデータとなるのです。

- 唯一性:コピーや改ざんができない

- 取引可能性:AKIはプラットフォームではないので、取引に制限はありません。

- 相互運用性:きわめてローカルな仕様であり、規格は

- プログラマビリティ:さまざまな付加機能をデータにプログラムできること

さらに特筆すべき特徴として、作り手に「永続的なアクセス制御」を提供できることが挙げられます。従来の方式ではあれば、一度世に流れたメディアに製作者がアクセス制御を行うことはできません、しかし、AKIであれば、メディアがどんなに配布されコピーされようとも、作り手がアクセス制御を行えるのです。

エコロジカルなWeb3.0の夢をみる

NFTとAKI(の相互押印)それらの違いをざっくりと表現するならば、「NFTはブロックチェーンを特性を利用し信用を得る」ことです。

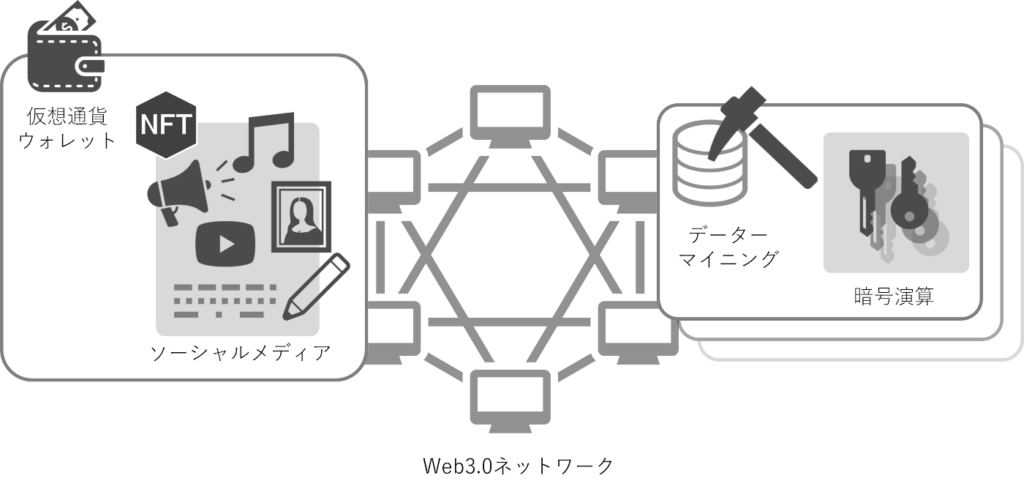

ざっくりとした概要ですが図に表してみました。

共通の規格(ERC721)の元、ソーシャルメディアを守るための施策にブロックチェーンの技術が利用されています。多くのノードで幾重もの暗号演算を行い、その結果を分散台帳として持ち合うことでNFTの必要要件(唯一性、取引可能性、相互運用性、プログラマビリティ)を満たします。

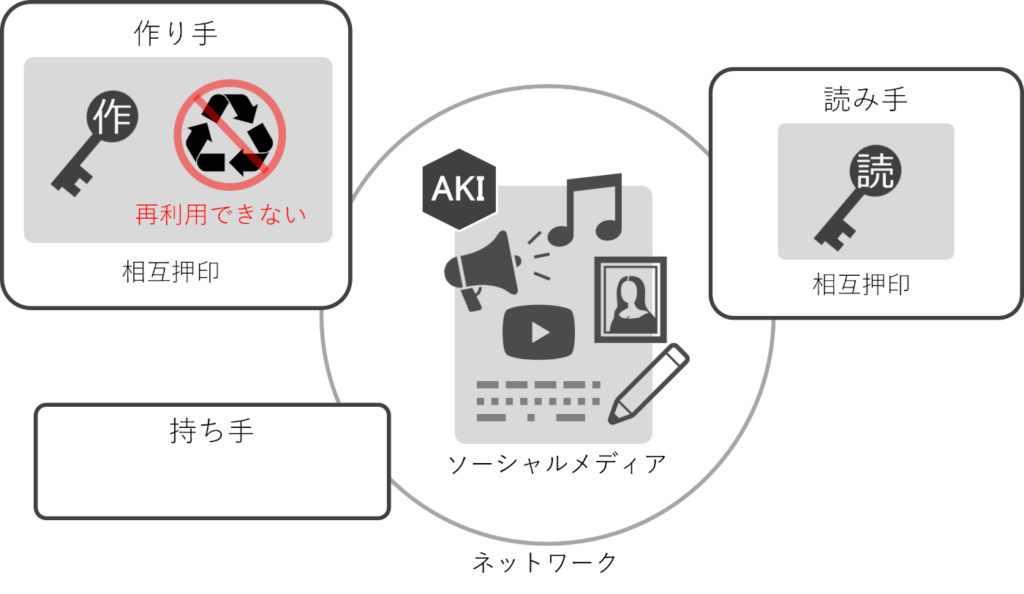

対して、AKIは「その一瞬の機会から信用を得る」ことでソーシャルメディアを守ります。こちらも要点に絞って図にしてみました。

相互押印を行う機会でソーシャルメディアごとに守る仕組みがポイントです。ソーシャルメディアを個別に真正性を守ることに集中しています。データ自体を堅固に守ることで、付加価値としてアクセス制御が付与されるます。独立して守られるソーシャルメディアは、取引可能性、相互運用性、プログラマビリティに関して特別な仕組みは不要となり、従来の成熟したシステムにも容易に仕組みが可能です。

作り手と読み手との一瞬の機会でしか暗号処理を行わないので、ブロックチェーンと比較して圧倒的にエコなシステムであるといえます。作り手と読み手が結託してした場合がセキュリティ面での大きな弱点となる場合が想定できますが、この対策としてAKIでは分散ログを用意しています。従来でもインシデントを事前に検出することは相当に困難です。さらには発生後の検査検証にも多大なコストが必要です。分散ログでは、参加したステークホルダーに証拠が分散して残されるので、分散した証拠を収集することでこの検査コストに貢献できます。

将来的には作り手/読み手/持ち手モデルを鑑みた専用の相互運用規格が必要となるのでしょう。

まとめ

以上、エネルギー消費の視点でのAKI再考でした。ブロックチェーンも成熟期を迎え、さまざまな運用の課題が明確になってきました。Web3.0時代の一つの主要技術として定まりつつあります。AKIが、新しいもう一つの技術として理解され、よりよいWeb3.0時代の基礎になれるよう、これからも啓蒙活動を続けてまいります。

余談です

AKIはいろいろな縁のもと、奇跡的に形にすることができた、新しい暗号基盤です。今後の課題は、あまりにローカルで知られていない事だと思っています。本来は個人で行うものではなく、しかるべきラボで考え検討するべきものでしょう。そもそも、こんな終業時はこんな事業には参加していなかったのですから、困難であることは容易に想像できていました。たぶん、いつかきっと日の目をみる機会が来ると確信しています。

とはいえ、最近は目も悪くなってきていて、パソコンと向き合う時間も厳しくなっています。また、こういった開発力の衰えも顕著に感じています。もっと若い技術的エンジニアにバトンを渡したいです。せっかく実証実験に必要なコードレポジトリもそろっているのにもったいないです。GitHubに公開してコミュニティを作りるなども検討していきたいです。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。