アイキャッチ・イラスト:はち

はじめに

AKIアーキテクチャーの応用を、具体的なITニュースを題材に検討し記事におこします。

ここ数年関わってきたITセキュリティやブロックチェーン関連からのピックアップが中心になります。

Web3.0時代の到来に備え、新しいイノベーションの創出になれば幸いです。

テーマ:臨床試験の結果報告書

SureArchiverはさまざまな応用が可能だです。例えば「電子帳票保護法」などはもっとも適しているユースケースの一つだと考えています。とはいえ来年に実施を迎える中では準備でそれどころではないでしょう。

まずは、文書そのもの一意性や改ざん特性を特に望む「文書の証左」が必要な事案を選び、それらの課題とAKIによる改善を考察する方がコンセプトの説明につながると考えました。そこで、事業文書の真正性をテーマとしたDX事案を見つけました。

- ブロックチェーンを活用した臨床試験の効率を高めるシステムおよび取り組み

- 知財DXプラットフォーム「Proof Chain of Evidence(PCE)」

ともにWeb3.0時代らしくブロックチェーンの分散技術を利用した、文書の真正性を活用する仕組みですので、AKIでもスジが良いソリューションを提示できそうです。本書では、まずは「臨床試験の効率を高めるシステム」についての(私的な)深掘りを進めます。「知財DXプラットフォーム」についても追って記事を作成します。

「臨床試験の効率を高めるシステム」とは

NEDOにて「ブロックチェーンを活用した臨床試験の効率を高めるシステムおよび取り組み」が公開されています。定義されているニーズは、SureArchiverと、とても相性が良さそうです。関連する公開資料を以下にご紹介します。

「ブロックチェーンの活用方法」の考察

ブロックチェーンが持つ高い改ざん耐性を文書保証に応用したDX推進ソリューションです。プロジェクトのゴールに対して、私の私見ですが、さらなるゴールイメージを想像してみます。

臨床試験の現状

現場が期待することは「原資料が改ざんされているかどうかの確認を省力化したい」です。実際に従事されている方に確認してみましたが、この「検証」はとてつもなく大量で事務処理が大変との事です。大量のデータを目検でチェックし報監査する作業は、言うまでもなく大変です。対象となる資料に「改ざんが不可能」という担保があるだけでも、相当に負荷軽減につながるのも理解できます。

インプットとなる資料の性質をピックアップしてみました。量も質も、そして長期にわたる保管も必要そうです。(^^;

| 用語 | 説明 |

|---|---|

| 原資料 | 原資料とは、治験を行っていく過程で生じた全データを指す。 例えば自動計器の記録データやエックス線写真、投薬記録などはもちろん、検査ノートやメモなど些細なものも、全てが対象となる。治験を実施する側は、これらの原資料を元に症例報告書を作成する。 |

| 症例報告書(CRF:Case Report Form) | 臨床試験を行った際の患者の検査データや、副作用などの情報をとりまとめた報告書。 症例報告書は、紙媒体に印刷されたものやCD-ROMに保存されたもの、またオンライン上で作成されたものなど様々な種類がある。 以前は紙のCRFが一般的であったが、現在ではオンラインで利用される症例報告書が主流となっている。オンラインで利用される電子化された症例報告書は「eCRF」といわれる。 症例報告書は、主に治験コーディネーター(CRC)によって作成される。CRCがカルテなどから必要データを集めて症例報告書を作成し、責任医師の確認を取った上で、治験依頼者に提出する。 |

| SDV:Source Data Verification, Source Document Verification | 治験において、モニターが原資料を直接閲覧し、提出されたデータ(主に症例報告書)を原資料と照合・確認し、データの質を保証する作業。験を評価する際に、医療機関のカルテなどの記録を直接閲覧して照合し、報告や治験の記録が信頼性のあるものなのかどうかを判断するもので、治験依頼者である製薬メーカーの担当者や病院側の治験審査委員会、厚生労働省のSDV担当者などが第三者として厳しくチェックします。 |

人の命がかかっているので、さもありなんです。

想定される課題(私見です)

資料を拝読し考えたことを示します。機会があれば、より踏み込んだお話の機会が持てればと願っております。ぜひ、ご連絡ください。

施策と成果

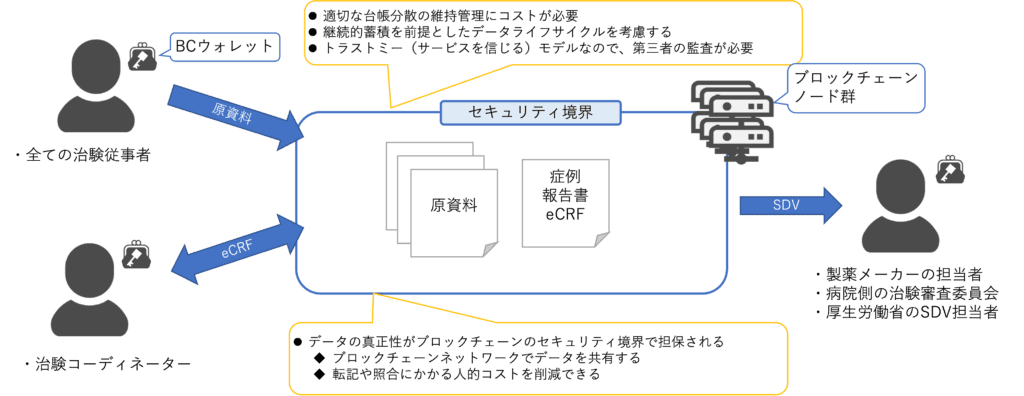

このプロジェクトは、高い改ざん耐性を持つブロックチェーンに原資料と症例報告書(CRF)を格納する事で、改ざんできない状況を作り出し、論理的に確認の省力化を実現することです。このプロジェクトで管理される原資料と症例報告書には「論理的な保証」が提供されてています。論理的に保障されているので、SDV担当者は資料に集中することができるので、臨床試験の効率向上が狙えるDXたりえます。

保存効率の問題

テーマと施策のおいてブロックチェーンは最適解の一つです。ですが、扱うデータの特性でみると、より良い手段を検討すべき余地があると思います。

原資料の特性

原資料は報告書のソースなので改ざん耐性が望まれます。ですからブロックチェーンに預けることは適切です。また、分散台帳として保存されるので、長期に渡り情報を保存できる事もポイントです。しかしながら、大量の情報量が想定されるので、長期運用においてリソースの確保が課題と考えます。

症例報告書の特性

症例報告書は原資料とは異なり更新のサイクルが存在します。文書の更新が前提となると、ブロックチェーンの改ざん耐性は悪い方向に影響しそうです。文書のリビジョン全てを保存することは可能ですが、報告書のメンテナンスとしてはただ格納するだけとなってしまいます。効率よく保存しメンテするための仕組みをブロックチェーン上に構築する必要がありそうです。

報告書アップデートのトレーサビリティ

症例報告書は保存効率以外にも着目すべき課題があります。それが報告書の編集に関わるトレーサビリティです。報告書には文書としてのライフサイクルが存在するはずです。(このシステムのルールを知らないのであくまでも憶測ですが…)

SDV担当者は改ざんがない事を保障されたならば、次は編集履歴を必要とするのではないかと思います。また、もしも症例報告書の「削除」が必要となった場合にも対処が必要です。現在の運用では削除が可能ですが、これをブロックチェーンに置き換えると論理的な削除しかできません。運用次第かもしれませんが、私は「削除」の考慮が必要だと考えます。

AKIの応用

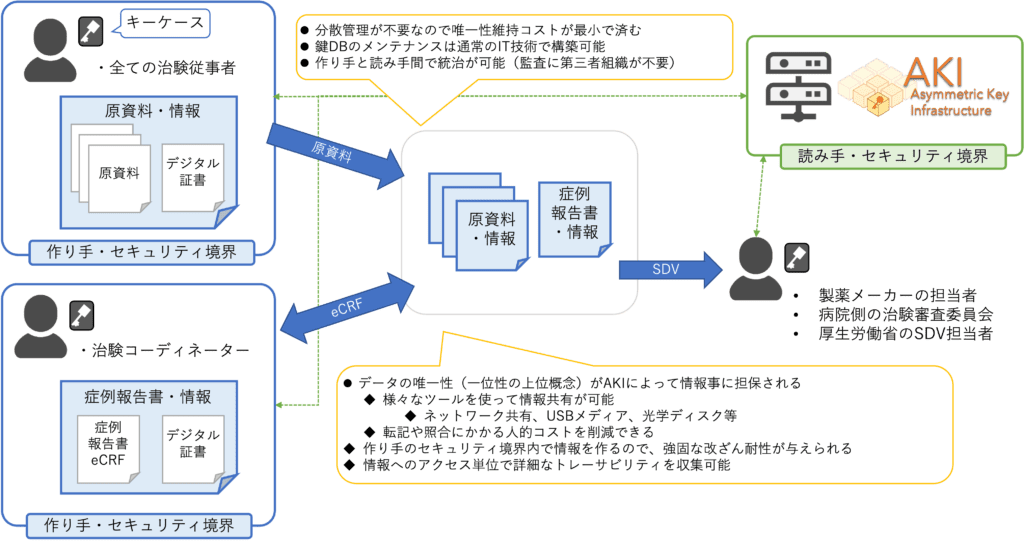

従来の文書管理自体は、十分に経験が蓄積されています。「原資料が改ざんされているかどうかの確認を省力化」のためだけに捨て去るのはもったいないです。原資料と症例報告書の文書管理はそのままに「相互押印」による「デジタル保証書」が有効な手段です。単純に「SureArchiver」で資料をアーカイブすることでも十分に効果が得られそうです。

保存効率の改善

AKIは原資料や症例報告書自体に唯一性を与える事ができます。結果として、それらを置く界面(ネットワーク境界やストレージ)をゼロトラストとしても問題なく利用でき、従来の保存効率の延長線で高い改ざん耐性を提供します。

原資料の保存

以下に、課題を図式化してみます。

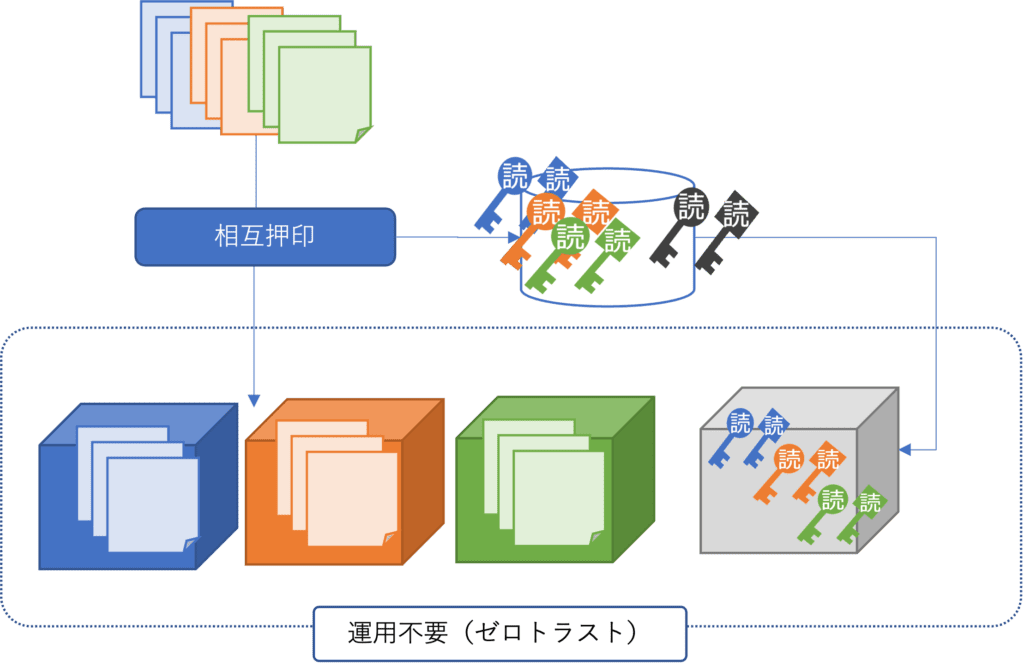

左図は、原資料と症例報告書をブロックチェーン格納するイメージです。全ての情報を同時に書き換えない限り改ざんできない事が直感的に理解できます。

ブロックチェーン自体は何らかの形でサーバーサイドトラストが要求されます。例えば、ビットコインなどではマイニングがその役目を担いますし。ハイパーレッジャーファブリックでは参加企業で閉じたネットワークが担います。つまり、サーバーサイドトラストを維持するための運用が必須です。これらには大量の暗号演算コストが必要です。

右図はAKI(SureArchiver)でアーカイブしたイメージです。

一つ一つのアーカイブごとに「相互押印」が施されているので、アーカイブ自体はゼロトラストな環境におけます。つまり、既存のさまざまな文書保存システムを継続して利用できるので、設備への追加投資や運用変更を最小限にすることが可能です。

また、アーカイブごとに強固に固められているので、非セキュアな情報メディア(たとえばUSBメモリ、DVDメディアなど)を使っても情報漏えいを防ぐことも可能です。アーカイブごとにわずかの暗号演算コストで済みます。

下記の図は、原資料に「検印」するサービスイメージです。原資料ごとに唯一性(必要ならばゼロ知識暗号)を施す事ができます。

報告書の保存

運用が不要な特性は、症例報告書の更新サイクルにも効果的に機能します。報告書の提出ごとに個別にアーカイブすることが容易なので、従来の履歴管理システムとの併用も可能になります。AKI自体をシステムに組み込むことで、履歴管理に相互押印を持ち込んで、より高度な改ざん抑止も実現できます。

下記の図は、症例報告書に「検印」をするサービスイメージです。報告書そのものの検印に加え、報告書への引用情報を施す事ができます。

この図は、症例報告書と原資料の関係を二つのAKIDで保証しています。AKIDで署名検証を行った症例報告書は改ざんされていない事が論理的に保障されます。

保存コストやメンテナンスの改善

保存コストの概算や、メンテナンスの留意点は以下のとおりです。あくまで概算ですが、長期運用における潜在課題と私は考えています。

- 分散保存のコスト

-

- 検算として、企業あたり512GB/件、50件/年、20年保管と仮定すると500TB必要です

- 分散数を3と仮定すると、1.5PBの情報量が必要と想定できます

- ブロックチェーンに則したメンテナンス

-

- ブロックチェーンの情報にメンテナンス性を求めると、改ざん耐性の保証自体が揺らぐので、専用の運用耐性が必要です

- 従来と変わらない、保存コスト

-

- 作成された情報+αの情報量で済みます

- 安価な記録メディアを利用できます

- 従来のバックアップ機構が利用できます

- 従来と変わらないメンテナンス

-

- ゼロトラストを前提としているので、セキュリティの運用コストを引き下げる事が可能

- 従来のIT運用を継承する事ができます

報告書アップデートのトレーサビリティ

「検印」の適応範囲はアーカイブに限りません。ドキュメントレポジトリシステムへこの検印を盛り込む事ができれば、文書更新に関わる操作を証拠として残していく事ができます。結果、改ざん検知の省力化に限らず、症例報告書そのものの健全性を論理的に保証する事で、参加する全ての登場人物の効率を高める事ができます。

- 報告書と原文書の関連付けや修正事項を認証付きトレーサビリティ情報として記録できます

- トレーサビリティ情報を使って、検証をより効果的に実施する事ができます

まとめ

以上が「原資料が改ざんされているかどうかの確認を省力化」をテーマとして、さらに「効率的な運用」、「既存システムの活用」、そして「報告書作成のトレーサビリティ」を実現する案です。

しっかりとした理論で積み上げましたので、決して机上の空論ではありません。すでに進行している「臨床開発」をより強固な情報基盤に据えた上で、その周辺の情報をより効率的に管理するシステムとしてAKIが共存できればと考えます。次の記事では、「知財DXプラットフォーム」についての私見を記事にします。

コメント