アイキャッチ・画像:78design

知財DX プラットフォーム「PCE:Proof Chain of Evidence」とは

知財DX プラットフォームとは、知財が、いつ、だれが作成したのかを、確かな証拠をもって証明するシステムです。

情報の真正性の証明は、実は発展途上で、さまざまな取り組みが進められています。AKIのコンセプトをご理解をいただく上でも、企業のアプローチが参考になると考えて、記事を起こしました。

グローバルにビジネスを展開するトヨタ自動車株式会社が、技術情報に関する証拠力を高め、知財係争訴訟への対応力を強化することを目的に、分散型台帳技術を提供するスタートアップ企業株式会社 Scalar (本社: 東京都新宿区、代表取締役 CEO 兼 COO: 深津航、代表取締役 CEO 兼 CTO: 山田浩之) と、グローバルな証拠採用ルールに基づいた電子データの証拠を保全する知財デジタルトランスフォーメーション (DX) プラットフォーム ”Proof Chain of Evidence (PCE)” を Microsoft Azure 上に構築、試験運用を開始しました。

PCEの理念とAKIが目指すものは、基本的には同じです。作成した情報の確かな証拠能力はDXプラットフォームの重要な要素であることを、このプロジェクトは示しています。トヨタ自動車様がこの様な取り組みを発信いただき、感謝いたします。

本書では、PCEで整理された「証拠」を参考に、AKIのコンセプトを説明します。

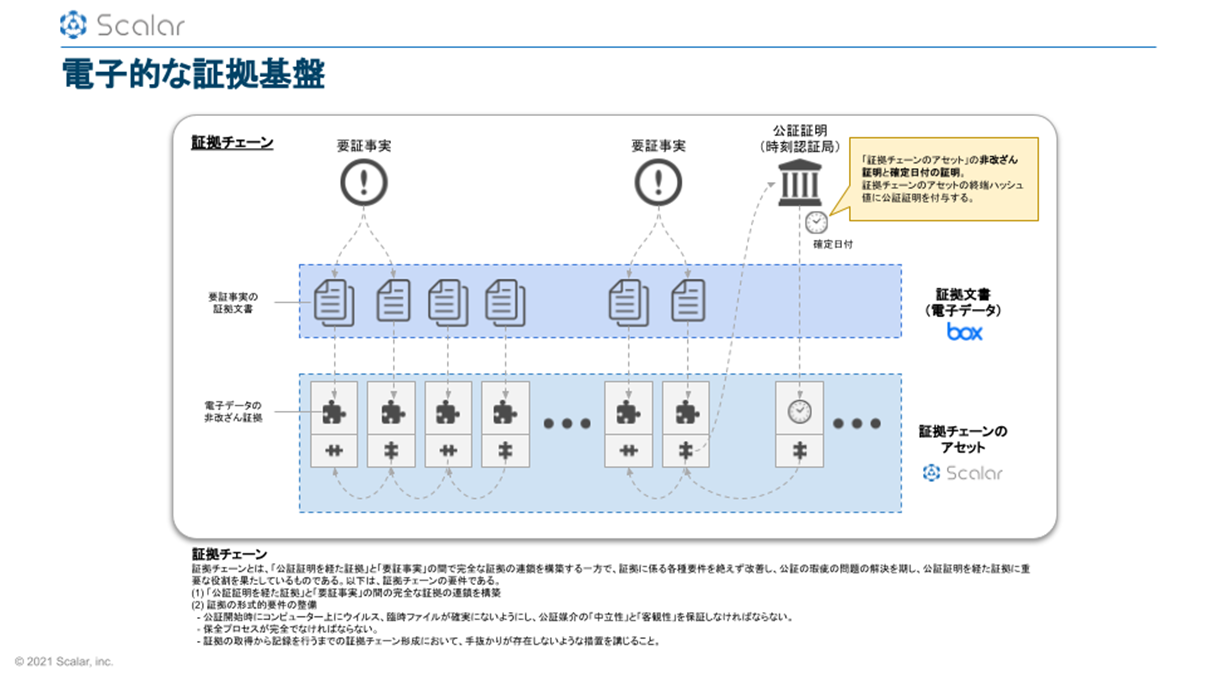

まずはPCEが掲げる証拠を以下に書き出します。

電子データの証拠保全

今のITシステムで取り上げる「情報」は、情報の周辺を守ることが主題です。情報そのものを保証する手立てが、実は単純なデジタル署名方式しかないため、エビデンスには不足している事をPCEは明らかにしています。PCEが掲げる証拠の保全要素は、以下の4要素と紹介されています。重ねて申し上げますが、この要素はAKIにとっても全く同じです。

| 保全要素 | 説明 |

|---|---|

| WHEN | 電子データがいつ存在していたのか |

| SEQUENCE | 電子データがどの順序で存在していたのか |

| WHAT | 電子データが存在していた時点から、これまで改ざんされていないのか |

| LONG-TERM | 10 年を越えて証明する |

非常にスマートに端的にまとめられています。AKIの目指すゴールとも同じであり、今後のユースケースの説明においても参考になります。記事で紹介されている概要図をご紹介します。

図中のワードを表にまとめました。

| PCEワード | 説明 |

|---|---|

| 要証事実 | 文書の証拠(いつ、誰が、どの順序で)そのものです。 |

| 要証事実の証拠文書 | 証拠の対象となる文書。 |

| 要証証拠(時刻認証局) | 要証事実の証明を担保する認証局。 |

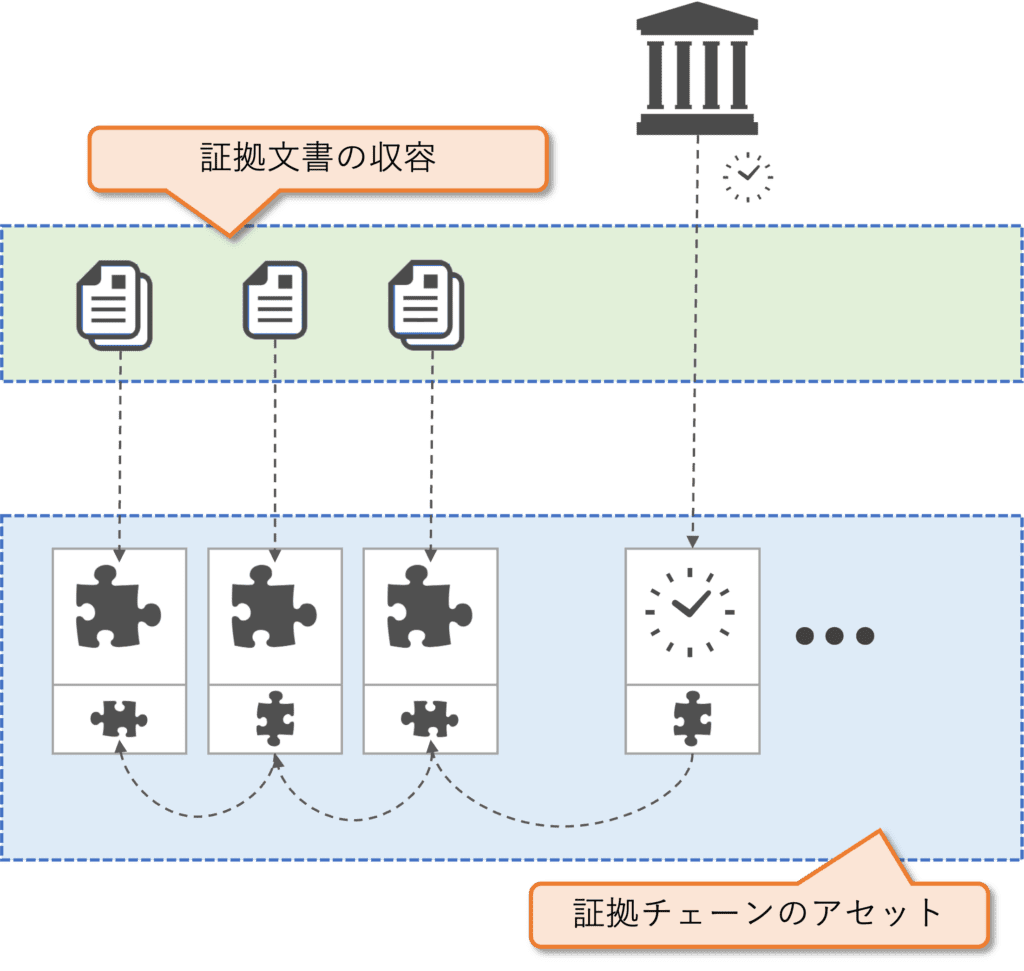

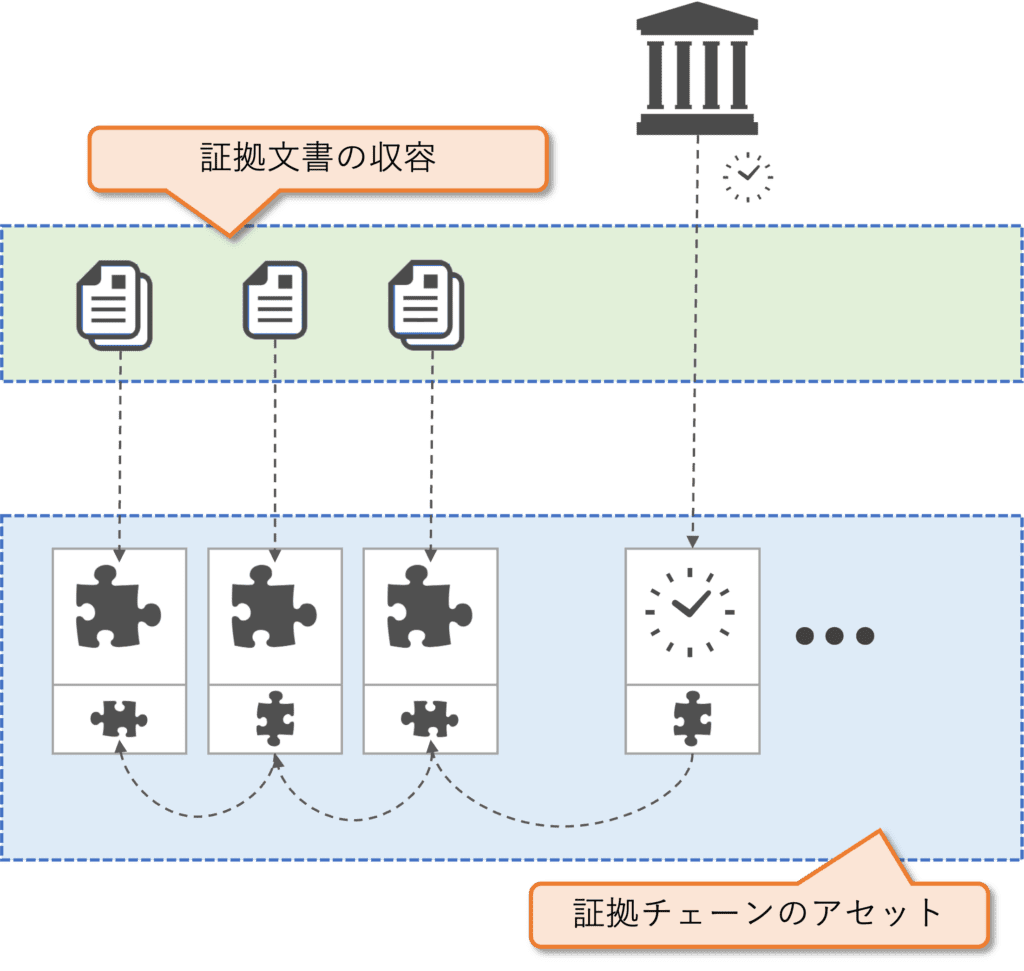

| 証拠文書の収容 | 文書が格納されるクラウドストレージ。 |

| 証拠チェーンのアセット | 文書のデジタル証明(タイムスタンプ)と順序情報を格納するブロックチェーンDB。 |

AKIで知財DXプラットフォームを再考

PCEで明確に定義された知財のDXプラットフォームをもとにAKIではどの様にデザインする事ができるのかを検討しました。権威のあるシステムをベースにする事で、何が必要でAKIをデザインしたのかについても、またわかりやすさのレベルが上がったと思います。

AKIによる電子データの証拠保全

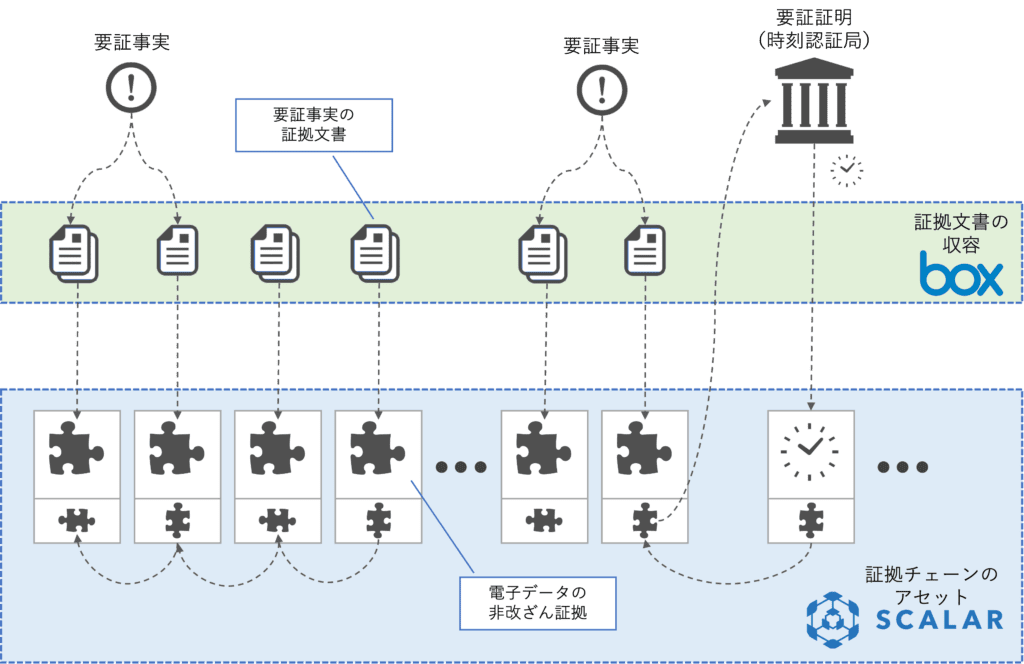

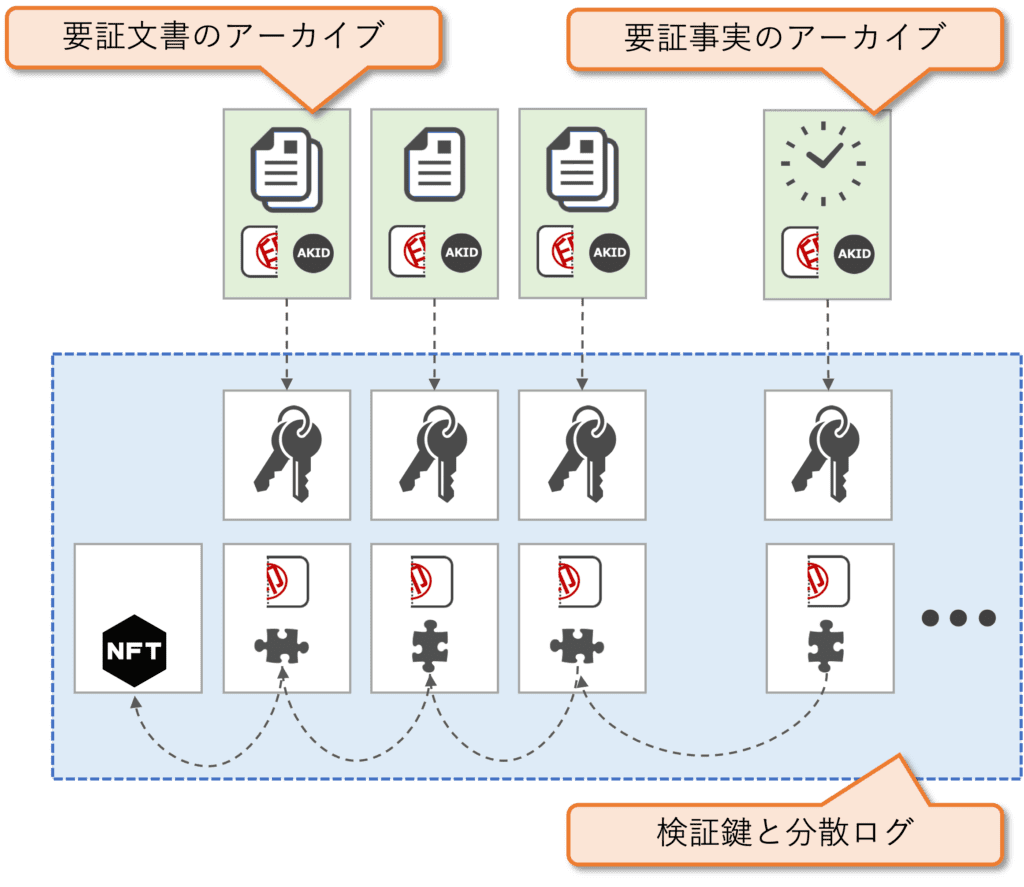

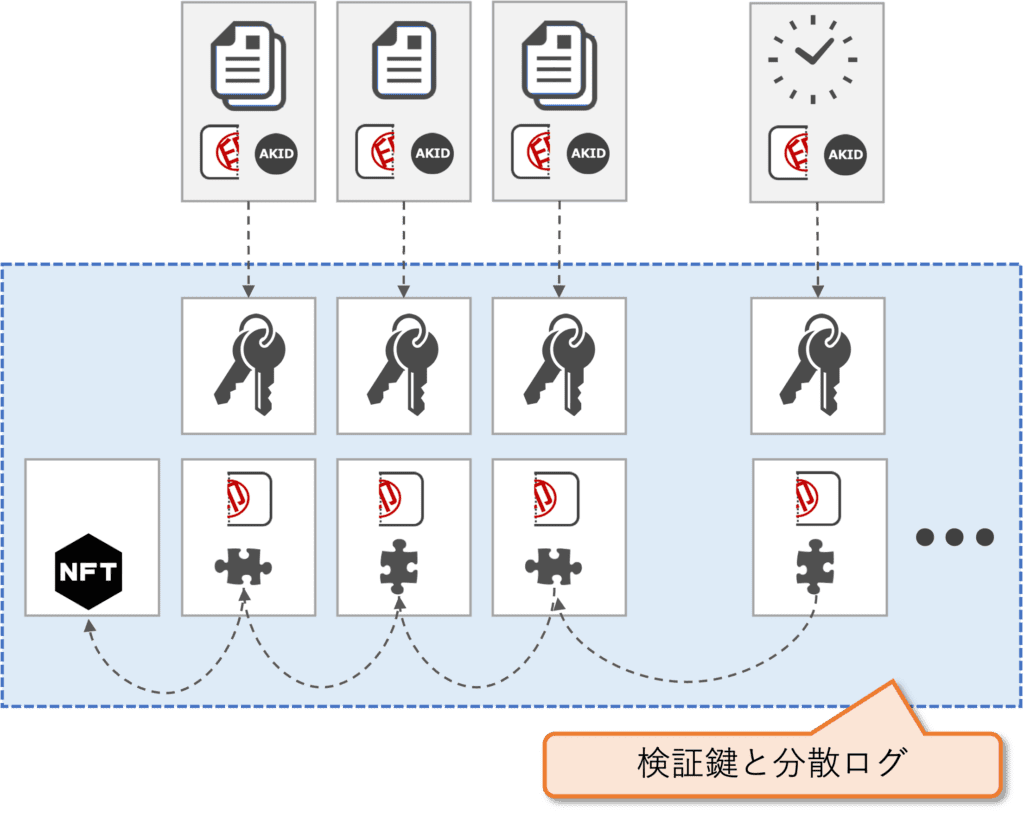

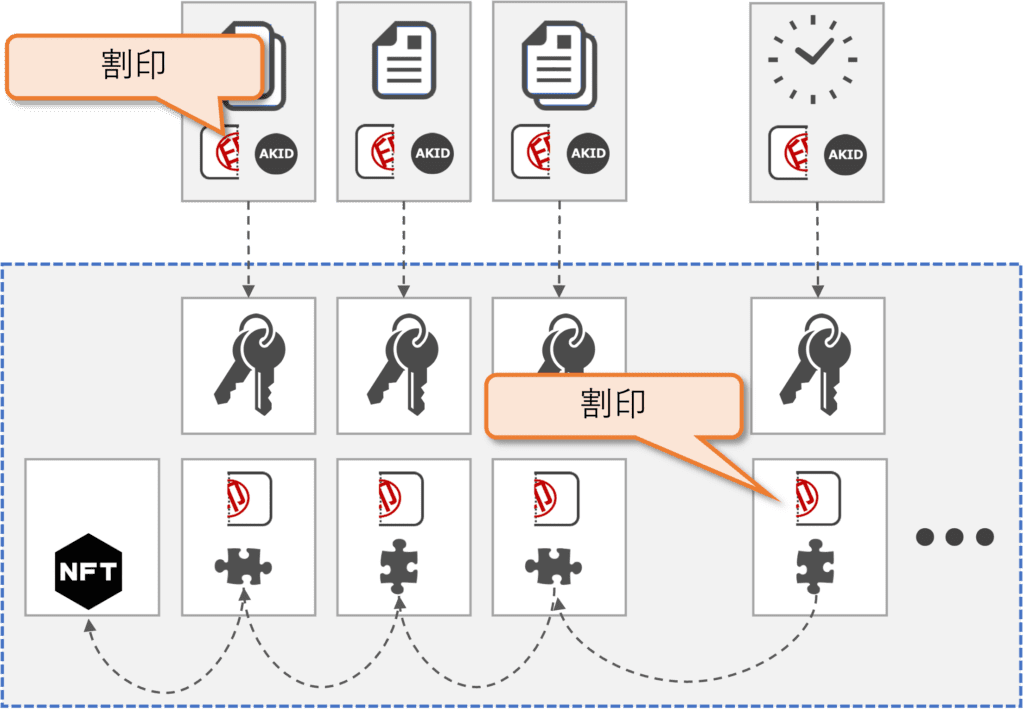

まず、「証拠保全」の要素ごとにPCEとAKIとの違いを解説します。PCEで公開されている概要図をベースに、AKIとの違いを絵図で表してみました。

AKIに置き換えても非常に収まりが良かったです。同じゴールを目指しているので当然です。

PCEのワードとAKIのワードとの関係を表にまとめます。

| PCEのワード | AKIでのワード | 説明 |

|---|---|---|

| 要証事実 | 要証事実 | |

| 要証事実の証拠文書 | 証拠文書のアーカイブ | SureArchiverでアーカイブした証拠文書 |

| 要証証拠(時刻認証局) | 要証事実のアーカイブ | SureArchiverでアーカイブした要証証拠 |

| 証拠文書の収容 | ー | AKIは収容には関与しません。 収容先はユーザーが自由に選択します。 |

| 証拠チェーンのアセット | 検証鍵と分散ログ | AKIによる要証事実サービス |

証拠保全の仕組みを比較

証拠保全の視点を際ほどのワードを使って簡素にまとめてました。

| PCE | AKI | |

|---|---|---|

| WHEN | 要証証明 証拠チェーンのアセット 収容場所の収容 | 要証事実のアーカイブ ・アーカイブに証拠文書を格納 ・アーカイブにデジタル証書を格納 ・アーカイブに割印を格納 検証鍵と分散ログ ・デジタル証明の検証鍵をアクセス管理 ・分散ログハッシュチェーンによる順序情報 ・割印による要証証拠の共有 証拠文書のアーカイブ |

| SEQUENCE | 証拠チェーンのアセット | 検証鍵と分散ログ |

| WHAT | 証拠チェーンのアセット 収容場所の収容 | 検証鍵と分散ログ |

| LONG-TERM | 証拠チェーンのアセット 収容場所の収容 | メディアへ書き出し ・保存メディアに制約なし ・ユーザーの保存スキームに合わせ、自由に構築 |

| SELF-GAVANANCE (AKIの追加要素) | – | 割印(分散ログ) ・割印を使ってユーザーが持ち手が運営を検証 |

続いて、証拠保全の要素ごとに深掘りします。

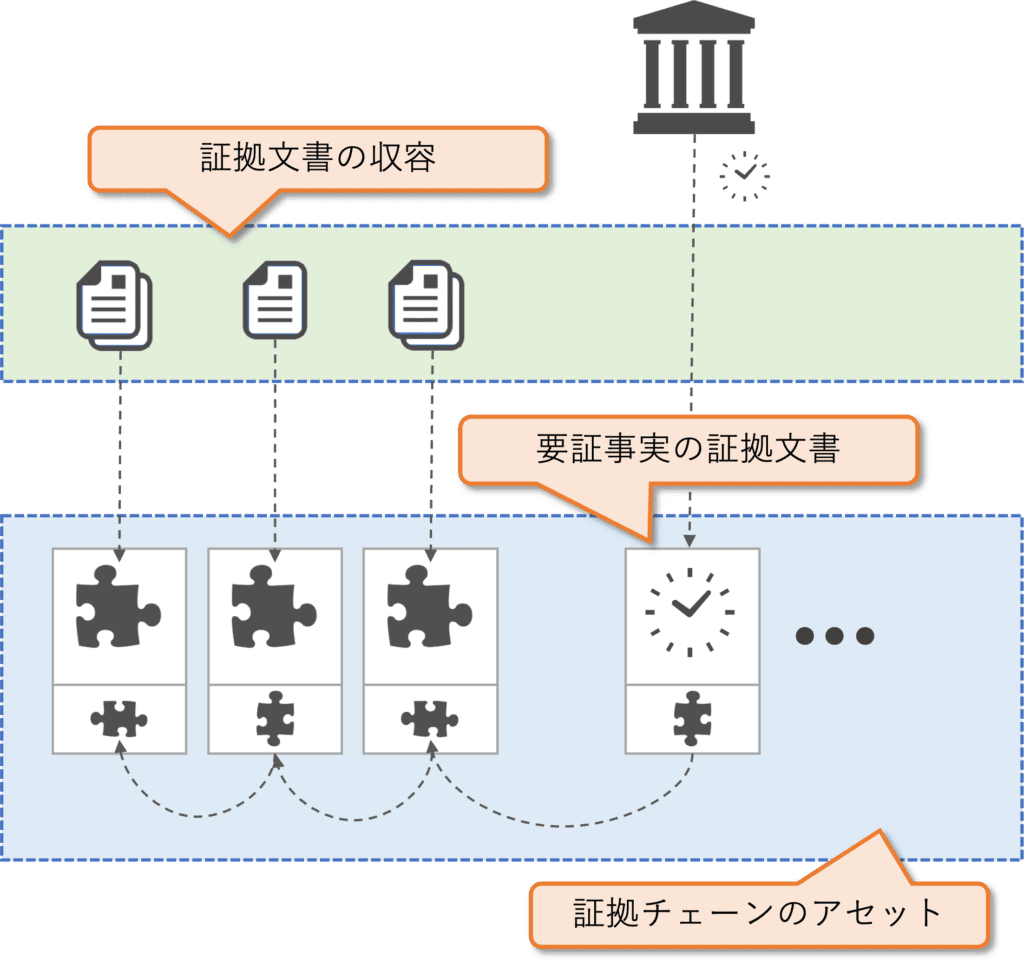

WHEN

電子データがいつ存在していたのかを証明します。

左がPCE、右がAKIの概要図となります。

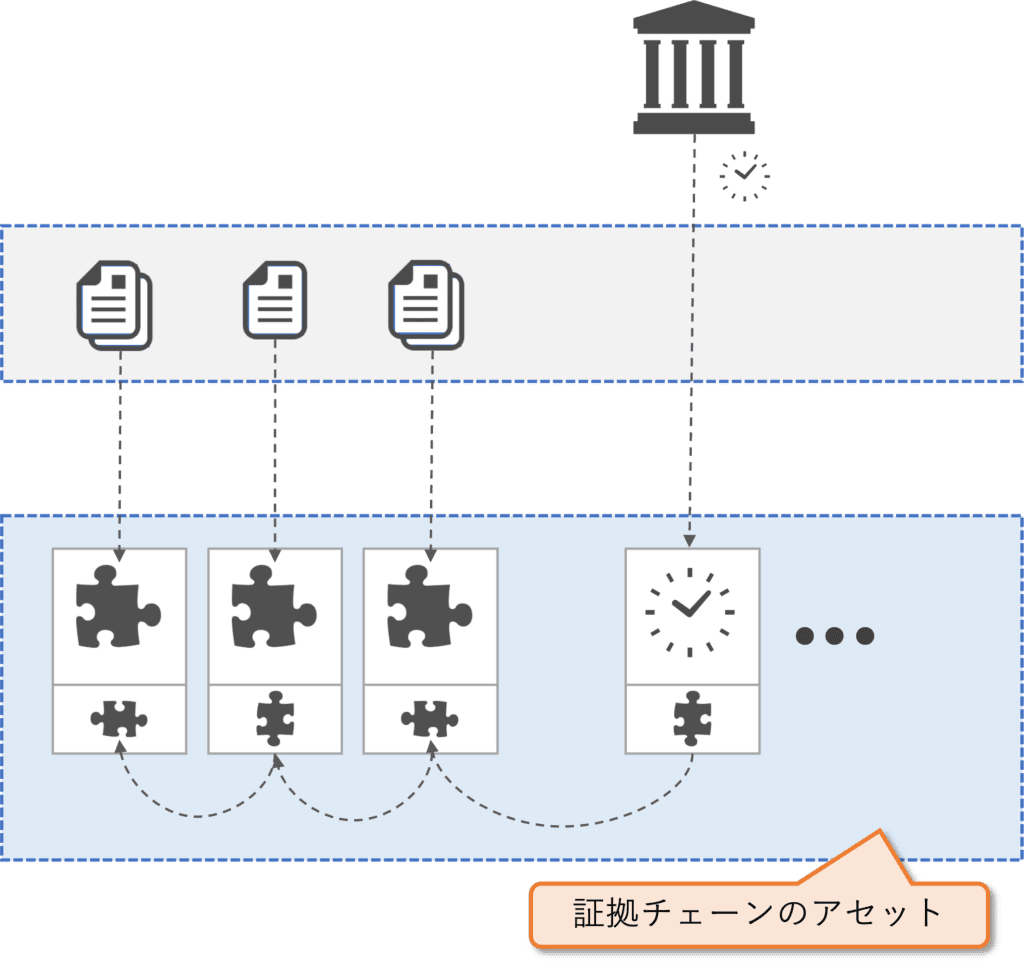

証拠文書の収容、要証事実、証拠チェーンのアセット、それぞれがサービスとして提供されています。

証拠文書と要証事実はアーカイブファイルとして完結していることがポイントです。

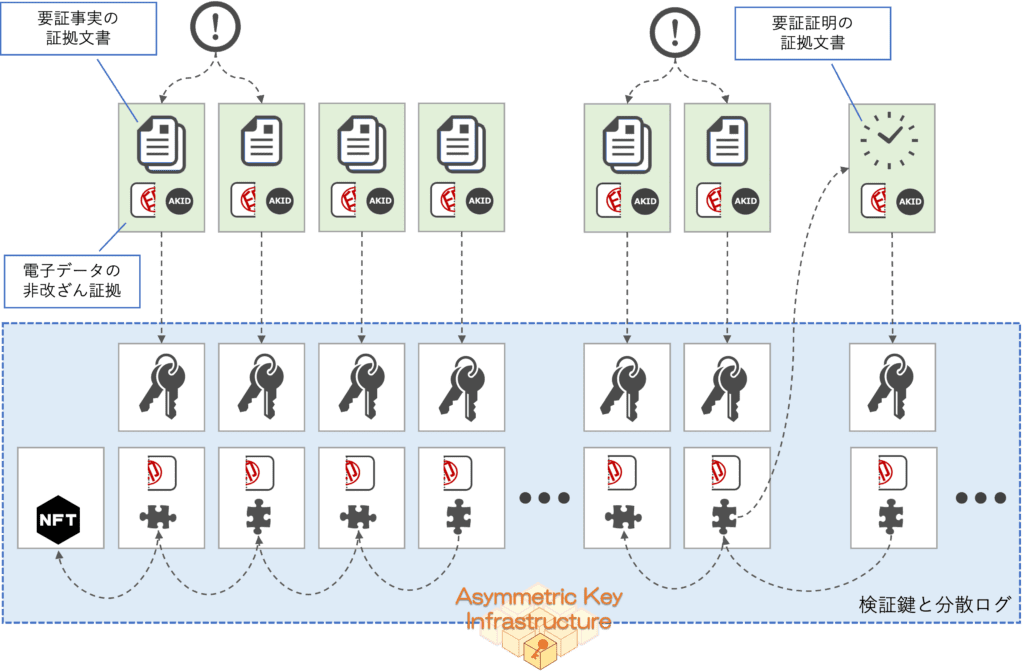

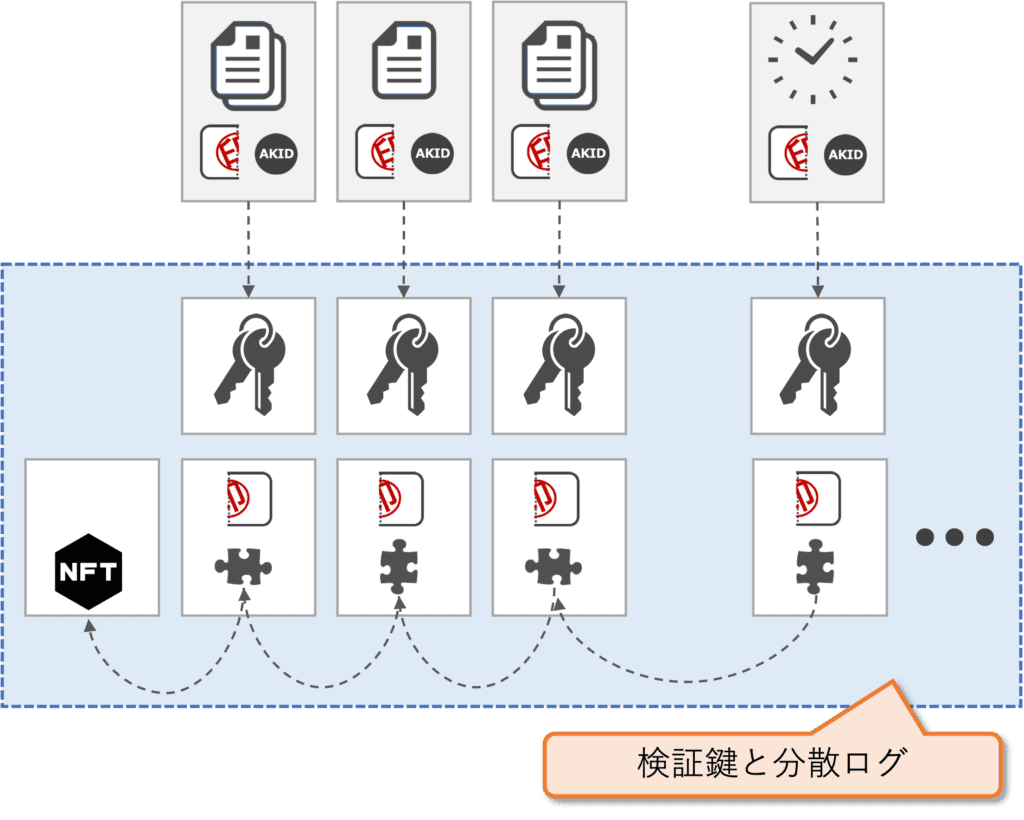

SEQUENCE

電子データがどの順序で存在していたのかを証明します。

証拠チェーンのアセットはブロックチェーンで構成されており、堅固で確かな順序性を提供します。

分散ログはハッシュチェーンで構成されており、ブロックチェーンと同じく確かな順序性を提供します。プロックチェーンの堅固特性に近づけるためにRootノードにNFTを採用している事がポイントです。

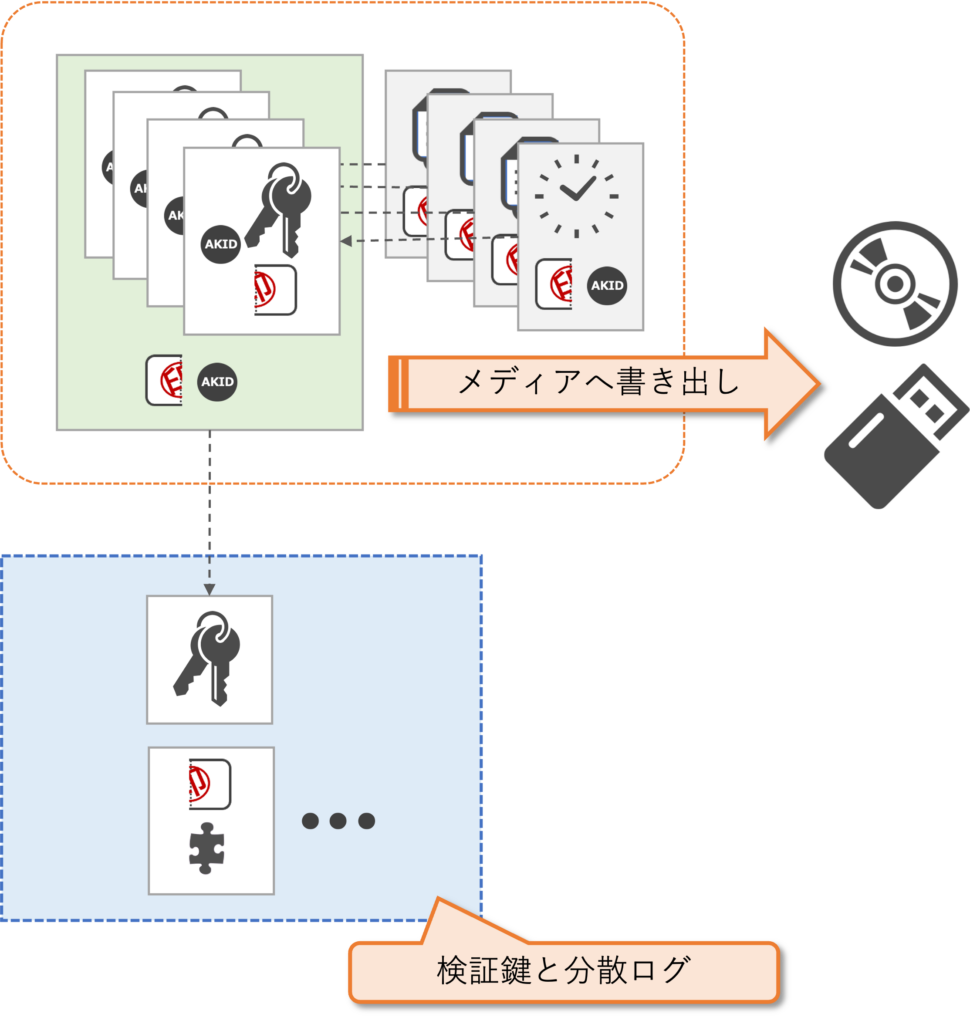

WHAT

電子データが存在していた時点から、これまで改ざんされていないのかを証明します。

証拠チェーンのアセットに格納されているデジタル証明を使って証拠文書の改ざんを検出する事ができます。そして、証拠文書の収容サービスのアクセス制御で改ざんされていない事の裏付けを取ります。

証拠文書と要証事実はアーカイブファイルなので、認証できれば改ざんされていない事が証明されます。そして、全ての認証は検証鍵へのアクセス制御が必要なので改ざんされていないことの裏付けを取ります。さらに、アーカイブファイルごとのアクセス制御も可能です。

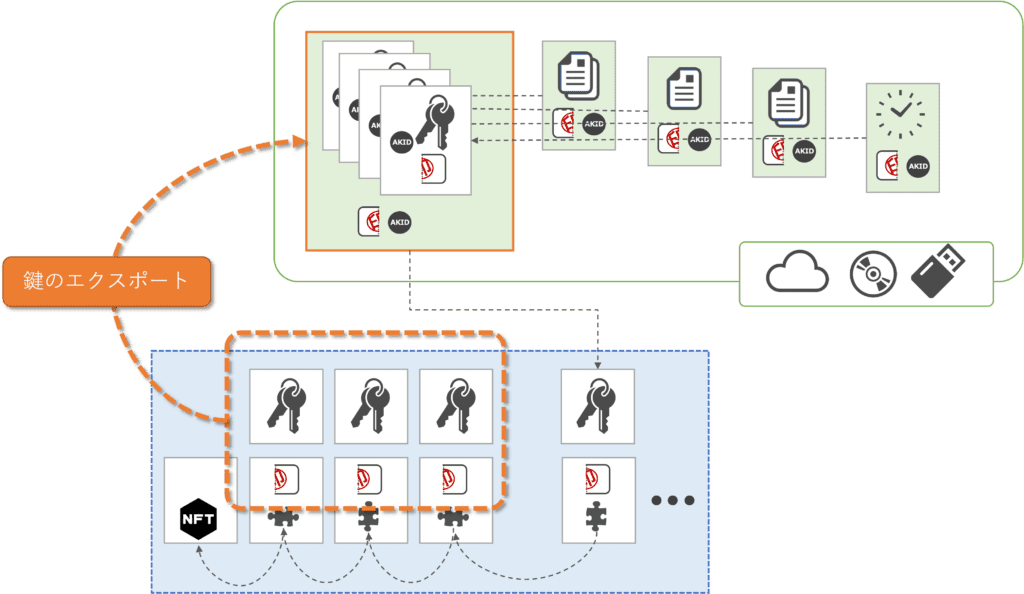

LONG-TERM

10 年を越えて証明する必要があります。

AKIは指定のSureArchiverファイルに相対する鍵セットをまとめて、新たなSureArhviveファイル形式でユーザーに提供する事が可能です。このアーカイブファイルを使ってユーザーローカルで永続的に検証を可能とします。

この様に鍵をエクスポートできる仕様を盛り込む事で、サービス側の鍵管理システムのガベージコレクションも可能となり、システムの運用継続性を高める事にも貢献します。

鍵のエクスポートファイルと相対する各アーカイブファイルがあれば永続的に検証が可能です。ですから、セキュリティ的に非常に安定した状態ですので、安価で大容量な非セキュリティメディアを活用する事ができます。

証拠文書の収容サービスも証拠チェーンのアセットも、特性上外部に持ち出す事ができません。

AKIは検証鍵のエクスポートサービスを想定しています。

検証鍵をエクスポートすることで、従来の長期保存メディアに全ての証拠文書を書き出して保存する事ができます。エクスポートについては別途記事を作成する予定です。

SELF-GAVANANCE

PCEはサービスの運営組織が適切なガバナンスをもって運営されます。ガバナンスが適正であるかはサービス運営自ら検証します。

ガバナンスが適正であるかはサービス運営自ら検証することに変わりはありません。さらなる施策として分散ログを提供する事ができます。

分散ログは割印をユーザーと共有します。ユーザーは割印を集める事で、ユーザー手動でアーカイブサービスのガバナンスを評価する事も可能です。

コンセプトおよび採用技術を比較

証拠保全の仕組みを比較すると、そのコンセプトや採用技術の違いが明確になりました。

PCEとAKIでは手法こそ違いますが、狙うゴールは同じです。そのコンセプトや採用技術の違いについては、私は以下の様にとらえています。

| PCE | AKI | |

|---|---|---|

| 証拠の作成 | ブロックチェーン技術 ・耐改ざん性能 ・ブロックチェーンによる運用記録 | 作り手/読み手/持ち手モデル ・耐改ざん性能 ・分散ログによる運用記録 |

| セキュリティの構築 | 第三者による認証 ・認証局 ・監査可能なクラウドストレージ | 従来の様々なIT技術 ・非セキュアなメディア ・監査不可能なクラウドストレージ |

| 情報の預かり方 | サービスが預かる ・トラストな運用を永続提供 | 預からなくてもサービスを成立したい ・ゼロトラストな運用 ・レガシーメディアへの対応 |

どちらも、コンセプトは同じですし、十分に研さんされた技術で構成しています。

まとめ

PCEとAKIは補完関係にあります。運用まで一括して預けるのであればPCE、エビデンスがあれば良いのであれば(運用は自前)AKIといった使い分けです。ともに、エビデンスとなる情報に「証拠」という新しい価値を創造する取り組みです。これからのデジタルなDXプラットフォームに必須な機能として、ご承知おき頂ければと思います。

コメント