はじめに

Web3.0で提唱される「分散型インターネット」は情報を分散管理することで、情報の新しい価値を創出するムーブメントです。Web3.0は文字通り、Web2.0の次の時代という意味です。Web1.0の時代は、インターネットの黎明期であり1990年代のアナログとデジタルが混在していた時代です。楽しかったですよね。Web2.0の時代はGAFA(という巨大IT企業)のサービスを中核とした2000年代半ばを示す様です。今やそのほとんどがスマホを使って囲い込まれてますよね、便利ですけど、首根っこはGAFAが握ってしまいました。ですから、私はWeb3.0時代では、情報の実権を自らに取り戻す時代なんだと勝手に理解しています。だからこそ、ブロックチェーンをはじめとする技術を利用した分散型インターネットが着目されています。

分散型インターネットは始まったばかりです。取り扱う情報の特性(セキュアのレベル、かけられるコスト、量、など)を考慮して、特性に合わせた仕組みを検討する必要があります。例えば、Bitcoinの様な取引情報であればブロックチェーンによる分散は最適です。ですが、1時間のHD動画をブロックチェーンにて分散させるのは効率的ではないのは明白です。さらには、長期のライフサイクルが要求されると運用そのものの継続性が課題です。AKIは、特にこの長期のライフサイクルを視野に入れて設計しました。ライフサイクルを想像して設計することで、永続的に価値のあるセキュリティを提供できるはずです。

既存ソリューションへの疑問点

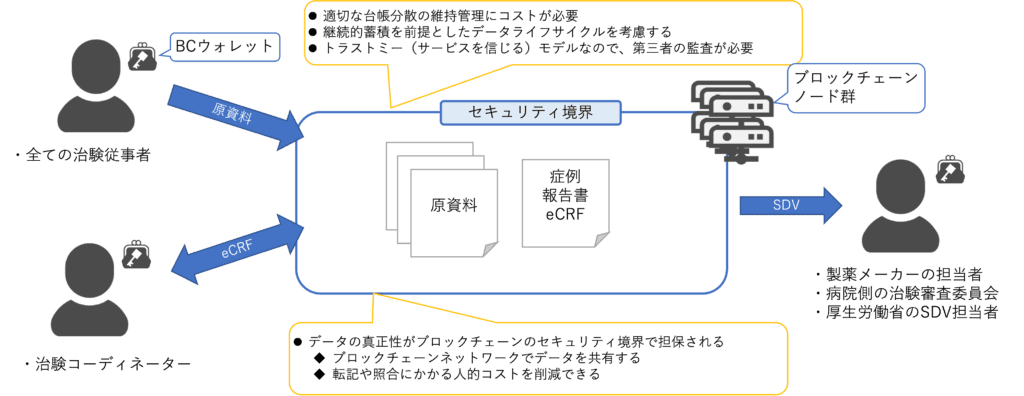

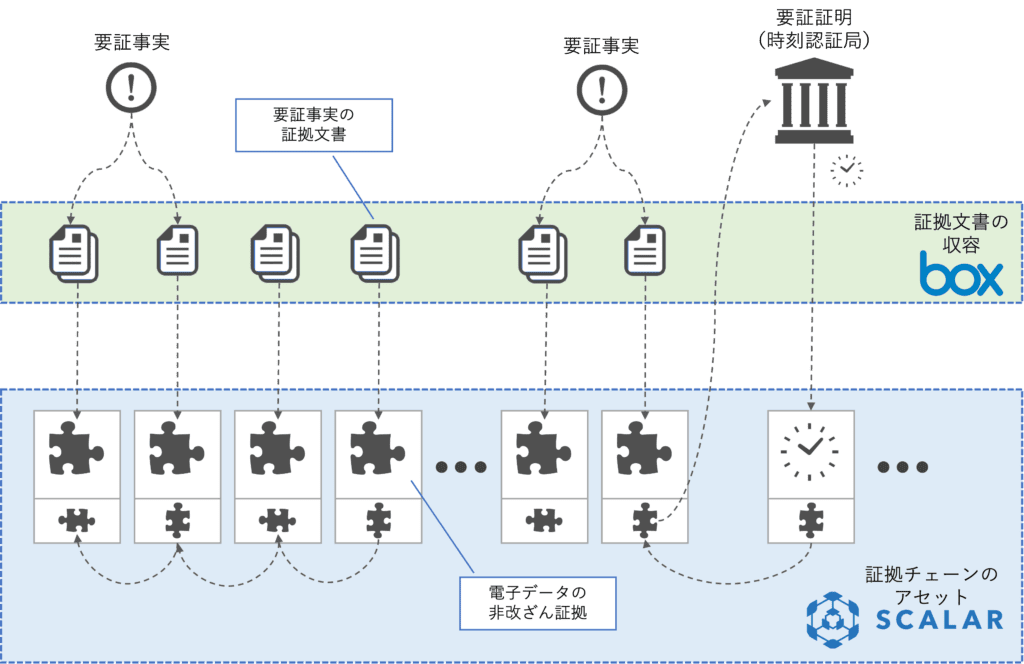

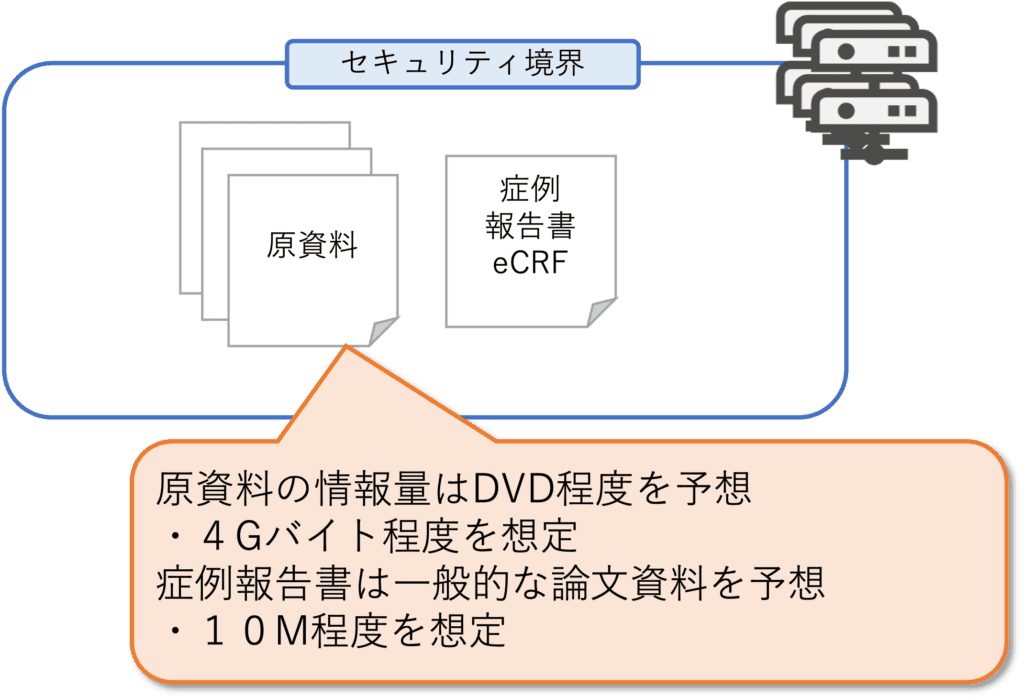

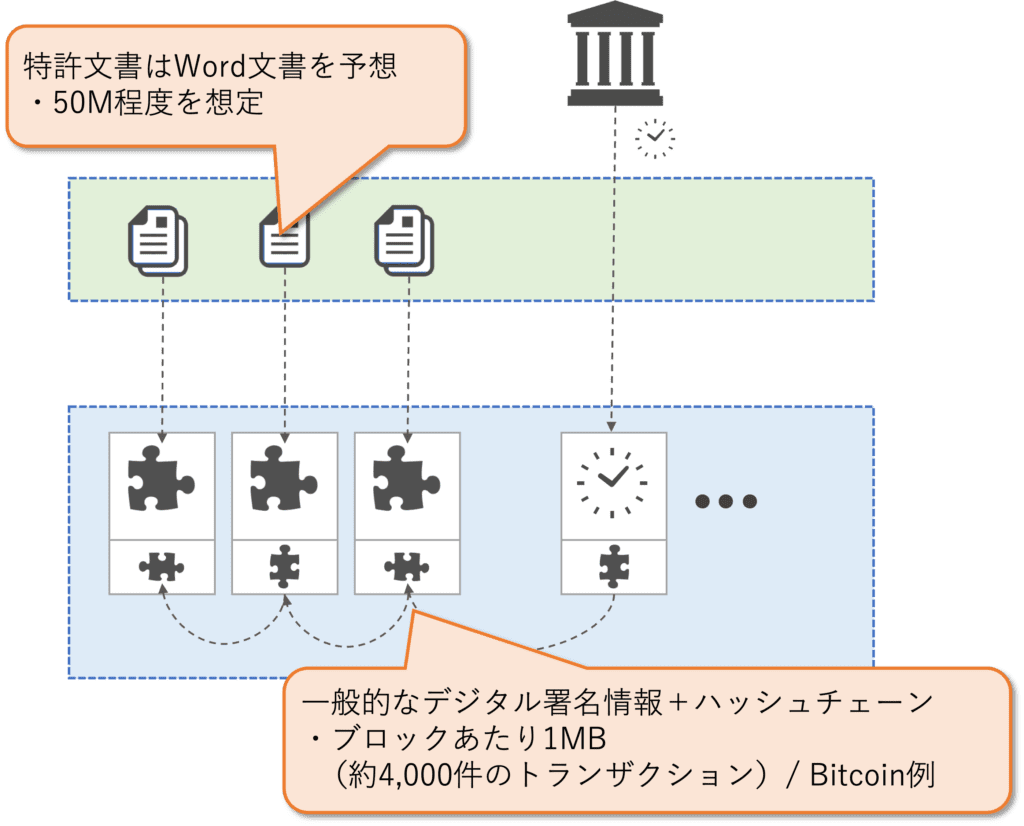

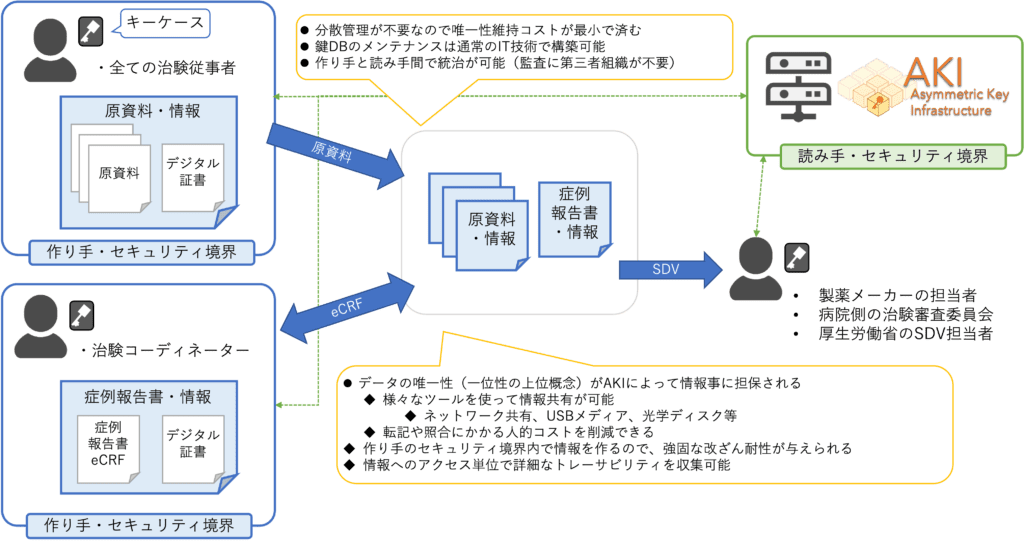

先の記事で取り上げたブロックチェーンの活用例もとに、長期的な運用について深掘りします。「臨床試験の効率を高めるシステム」「知財DXプラットフォーム」それぞれのシステム概要図を以下に再掲載します。

図 1. 臨床試験システム>

図 1. PCEの概要>

これらは「ブロックチェーン」の改ざん耐性を利用して「情報の真正性」を得る事が目的のシステムです。医療にしろ特許にしろ、原本性が論理的に得られることに価値を見いだしていると言えます。そのため、運用コストに関しては、ある程度の許容していると思われます。

ブロックチェーンは分散共有で改ざん耐性を確保

まずブロックチェーンがなぜ改ざん対策の切り札として利用されるのか、簡単におさらいしておきましょう。ブロックチェーンは大きく分けて「パブリックチェーン」「プライベートチェーン」「コンソーシアムチェーン」に分類されます。

| 種類 | メリット | 課題 |

|---|---|---|

| パブリックチェーン | 管理者が不在です。合意形成メカニズム(「プループオブワーク、プルーフオブステーク)を用いて情報を管理します。この合意メカニズムにより、企業の介入を抑止し、高い改ざん性能が得られます。 | 合意形成メカニズムを強固なものにするためには、規模が必要です。そして大規模化にあたり計算資源や同意にかかる時間など、さまざまなコストを消費します。 |

| プライベートチェーン | 一つの組織のみがネットワークに対する権限を持つブロックチェーンです。 | 消費コストは削減できますが、運営組織のガバナンスに依存するため、論理的な改ざん耐性を証明できません。 |

| コンソーシアムチェーン | 複数の管理者が存在するブロックチェーンを指します。 複数の企業や組織が運営することで、改ざん耐性や分散性など、パブリック型ブロックチェーンの利点を享受しつつ、プライベート型の処理スピードを実現する。 | パブリックチェーンとプライベートとのハイブリッドです。 本質的には参加する運営組織群のガバナンスに依存する面があり、論理的な改ざん耐性を証明するための監査が必要です。 |

以上から、参加するステークホルダー間で情報を共有し、改ざんを排除することで真正性を確保するシステムだと言う事がわかります。特に、パブリックチェーンは不特定多数のステークホルダーの参加を前提としているので、特に強力な論理的な改ざん耐性を持っています。代表的な利用例にはNFTがあります。しかしながら、ゼロトラスト運用が前提のためコントロールが難しく、規模も必要なので、企業のコントロールが必要なシステムには不向きです。そこで考案されたのがコンソーシアム型です。

コンソーシアム型は、信頼できるステークホルダーのみとすることでゼロトラスト運用を回避できるので、従来型ITセキュリティを適応でき、ブロックチェーンの効率を高めます。ですが、一つだけ注意点があります。トラストな運用なので改ざん耐性が少々低下してしまい組織のエシカル(倫理)に依存してしまいます。

対して、プライベート型は信頼できるステークホルダーがいないので、そもそも、改ざん耐性の視点では対象外です。

臨床試験の効率を高めるシステム、知財DXプラットフォームともに明言はされていませんが、コンソーシアム型が採用されているのではないかと考えています。

情報とステークホルダーの関係

情報の対改ざん耐性においてはブロックチェーンは非常に有効な手段であることは言うまでもありません。仮想通貨は「トランザクション」そのもが共有すべき情報なので、今現在の市場を形成するまでに至ったと思っています。

純粋にITエンジニアの視点で考えた場合に、ブロックチェーンは共有するがために考慮しなければならない事項も数多くあると考えています。だからこそ、ブロックチェーンに置く運用コストを考えても、なお運用意義がある事業として先のプロジェクトが進められているのです。そこで、あまり論じられていないブロックチェーンでの検討すべき運用コストについての私見を述べます。

ステークホルダーの課題

コンソーシアム型はステークホルダーの合意を持って運用されます。運営コストをシビアに設計しないとサービスが維持できません。また、参加企業のエシカル(倫理)が問われますのでガバナンス維持に必要な経費も忘れてはいけません。

だからこそ、臨床や特許の事業は、ブロックチェーンを利用するプロジェクトとして最適なのでしょう。

情報量の肥大

ブロックチェーンは情報をステークホルダー全員で持ち合うことで、改ざん耐性を確保すると説明しました。昨今の記憶デバイスは大容量なので少々の情報量ではびくともしません。例えば Bitconでは1Mバイトのブロック約4000件の取引が格納できる様です。ところが、情報が取引でなく「文書」の様な相応の容量となると、この共有という仕組みが課題になると考えています。

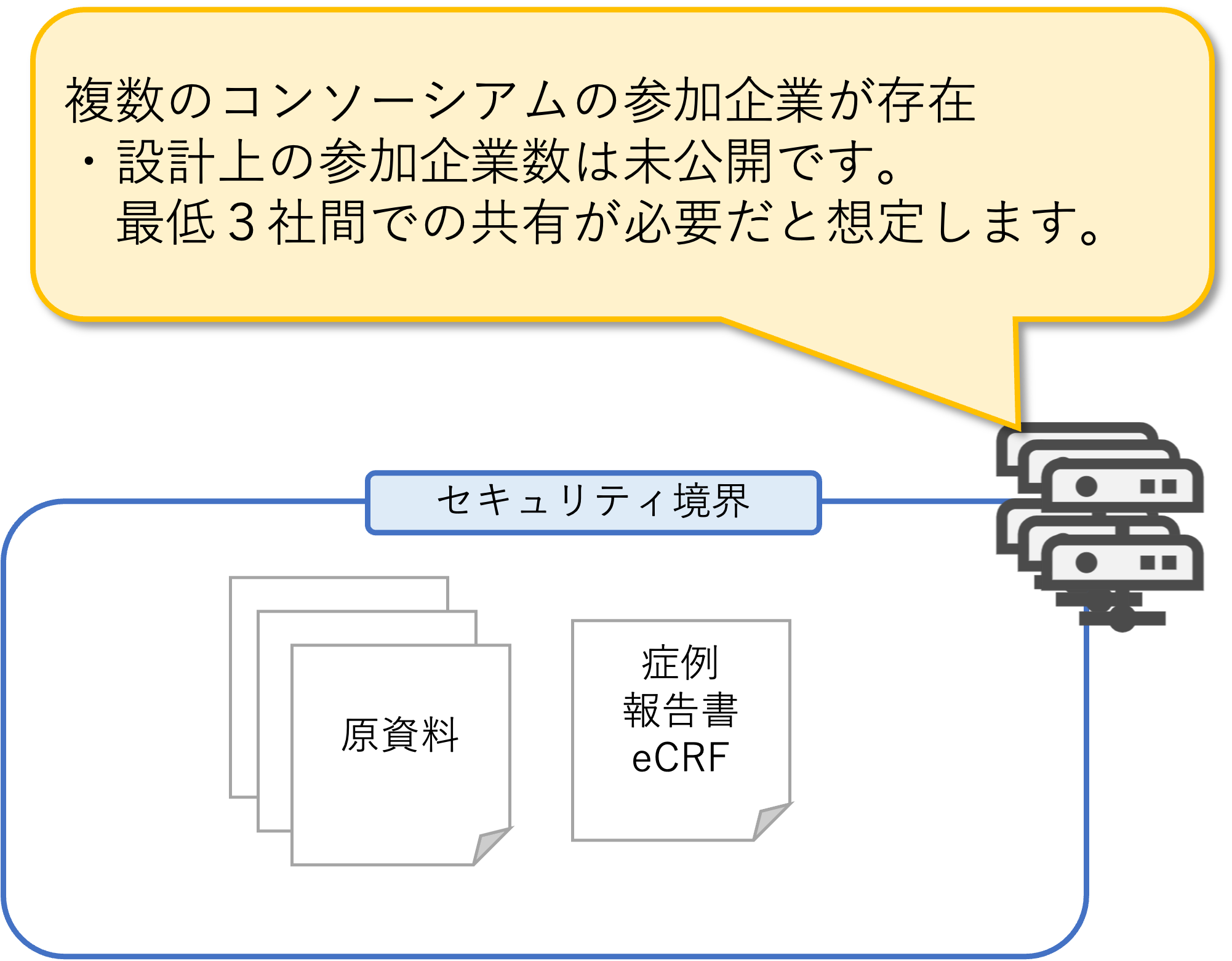

臨床試験システムにおいては、3社で1000件の原資料を共有した場合、約12Tの容量です。この程度は問題ないとも言えますが、忘れていけないのは運用とは永続的に続くと言うことです。預かる資料に10年のライフサイクルが課せられた場合、経年で積み上がる運用コストは相当な額が見込まれます。参加するステークホルダーが増えれば増えるほど、自社以外のデータも抱える事になるので、それに見合う情報の価値が必要です。それは、たとえば医療であれば他者ステークホルダーの原資料を預かる事だと思われますし、知財DXであれば発表された事実と内容だからこそ成立すると理解しています。一般に落とし込むには重要なポイントです。

定期的更新が必須

情報の一意性には、もう一つの重要な要件があります。それはデジタル署名です。情報のデジタル署名のみをブロックチェーンに預けたとしても、デジタル署名がPKIを基盤に置く場合、有効期限が必ず必要です。例えば5年をタームに置いたとして10年を保証すると、ライサイクルを終えるまでに1度は必ず再登録が必要です。また、デジタル証明の有効期間自体も鍵を公開する以上、できるだけ短くするべきとの風潮も強くあります。結果、デジタル署名には継続的なメンテナンスコストを計上する必要があるのです。

AKIが提案する長期運用

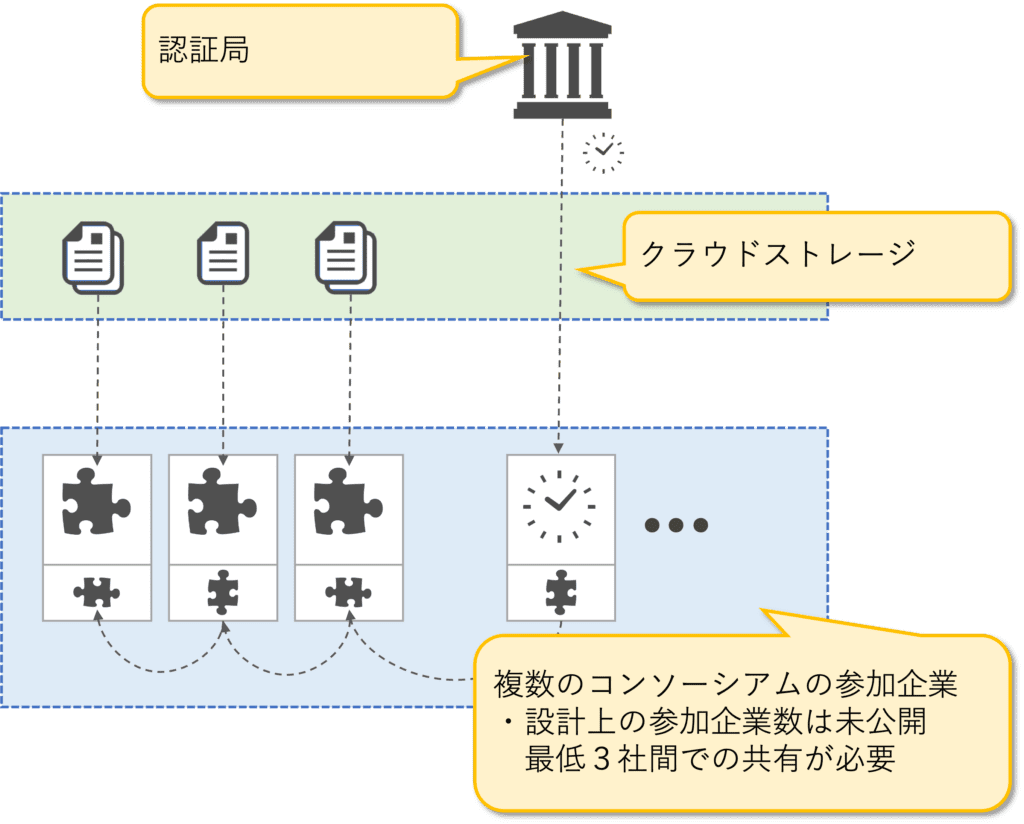

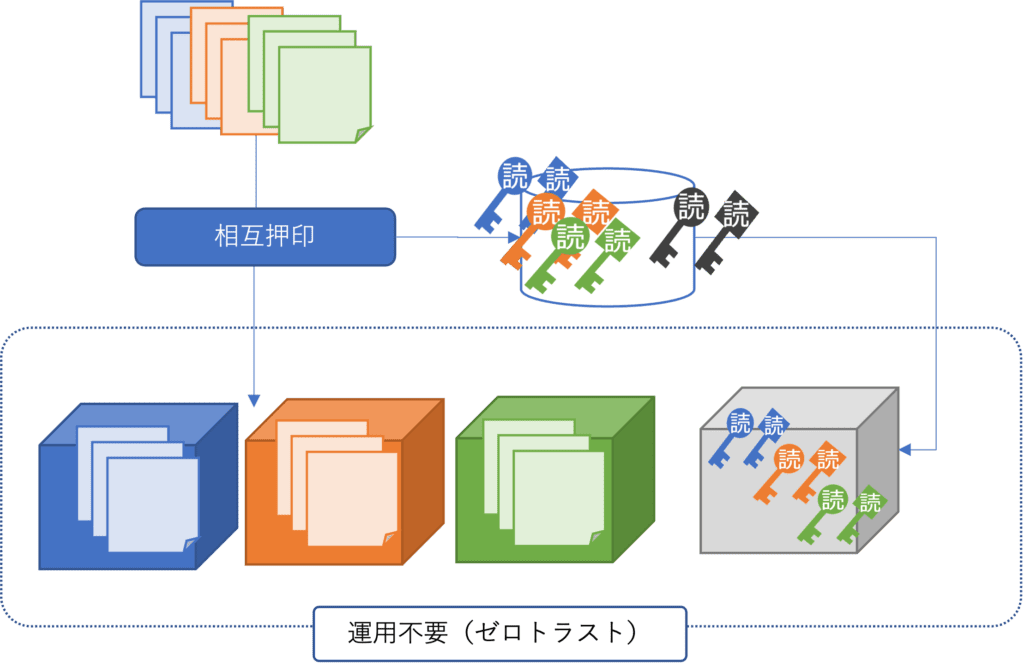

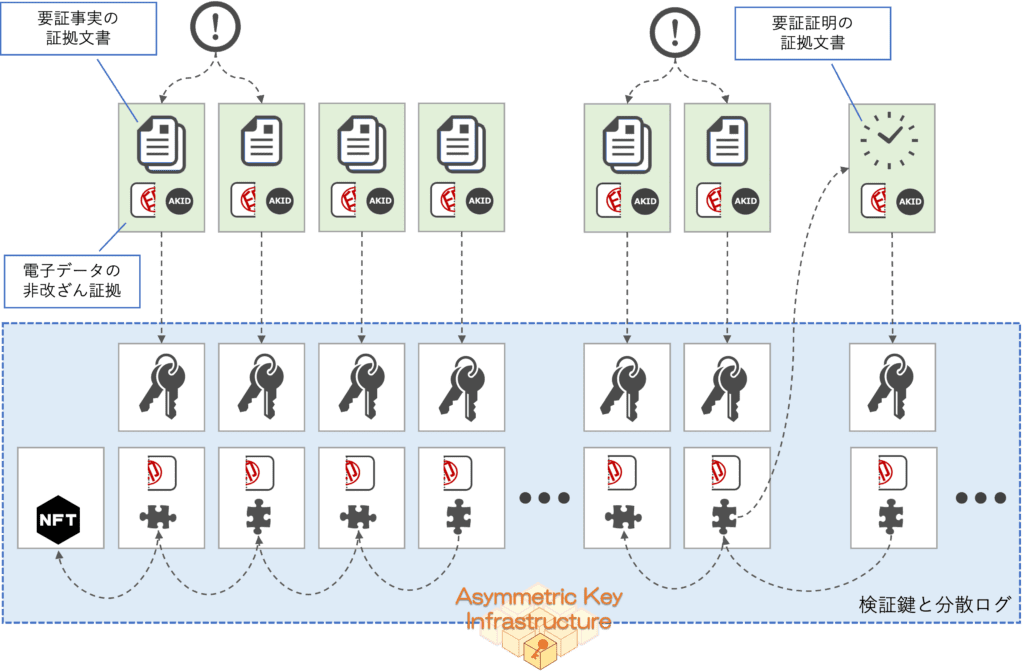

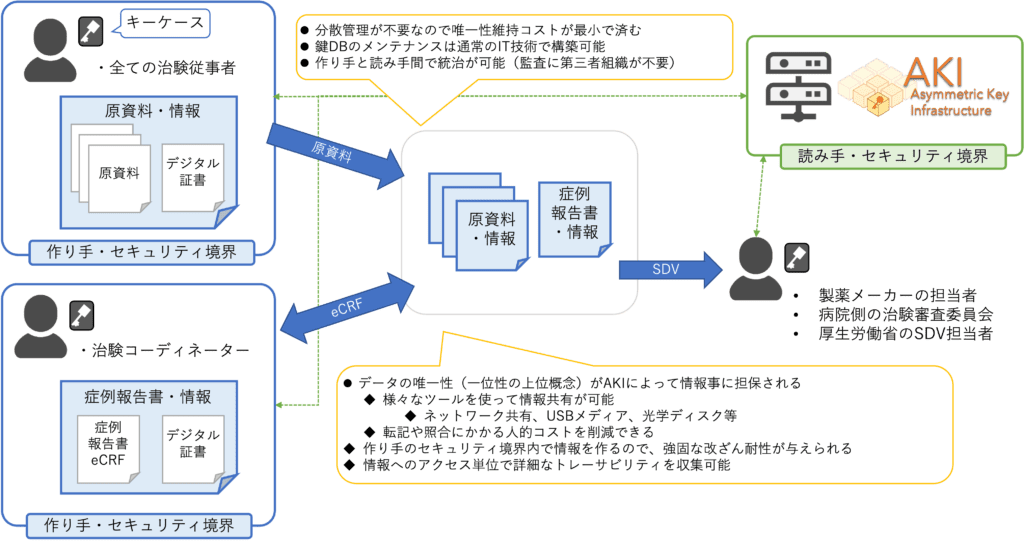

臨床試験の効率を高めるシステム、知財DXプラットフォーム、それぞれのAKI適応提案の概要図を以下に再掲載します。

図 3. 原資料をAKIでアーカイブ>

図 2. AKIでPCEの要証を再考した概要図>

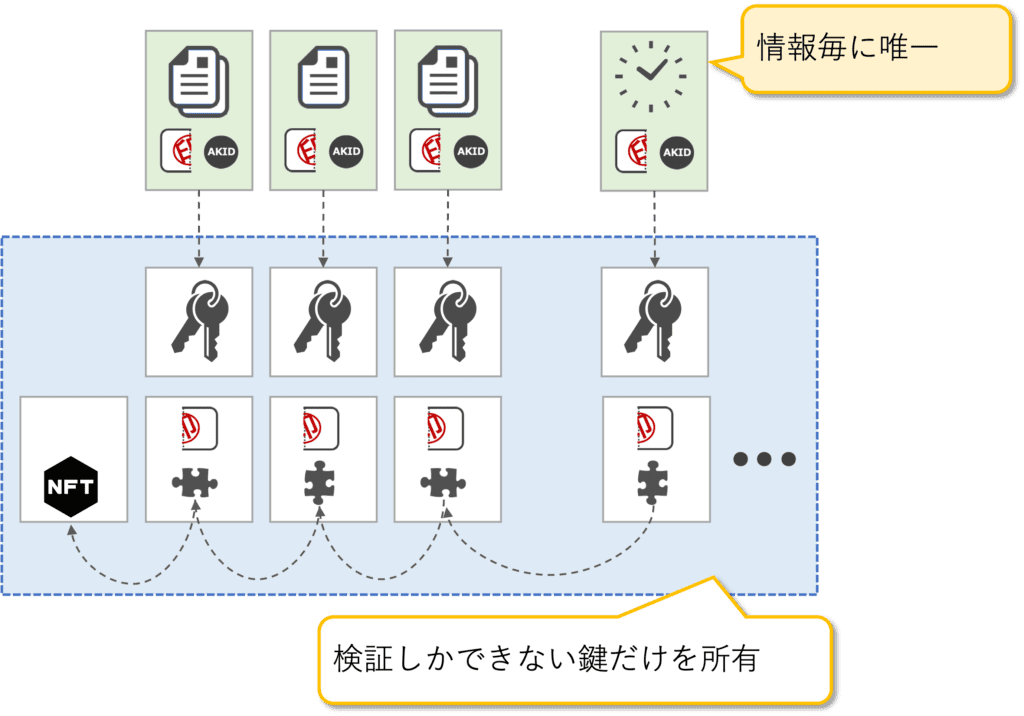

AKIは相互押印で改ざん耐性を確保

情報の唯一性は「相互押印」で確保されます。相互押印とは2者間でその場限りのデジタル署名を行い会い、一組の鍵ペアでのみ検証が可能な新しい認証方法です。認証は唯一の鍵ペアでしか行えないので、ステークホルダーなどの第三者が不要です。さらに、情報自体で検証が可能となる事で、唯一の鍵ペアにセキュリティが収束することになり、アクセス制御が非常にやりやすくなります。また、相互押印時のみにしか鍵ペアが作れないこと、さらには2者間でのみの合意でしか作れないこと、などの状況再現性という物理的な再現が難しい条件が課せられるため、例えば鍵ペアが漏えいしたとしても相互押印の事実を再構築する難度は非常に高いです。そもそもPKIがありますのでこの鍵ペア自体は漏えいしても問題ではありません。

情報とステークホルダーの関係

AKIでは情報の唯一性が真正性をかねています。そして唯一性は相互押印という論理的情報で検証するので、ステークホルダーといった組織的信用が不要です。

ステークホルダーがいない

AKIは改ざん耐性のためにステークホルダーを必要としません。ステークホルダーに課すべき運用のほとんどが不要となり、永続性の見積り難度を引き下げる事が可能だと考えています。また、情報も本来管理すべきユーザーが意識して維持すればよいので、維持運営にかかるコストも容易に設計できます。

図 7. AKIによる臨床試験システム>

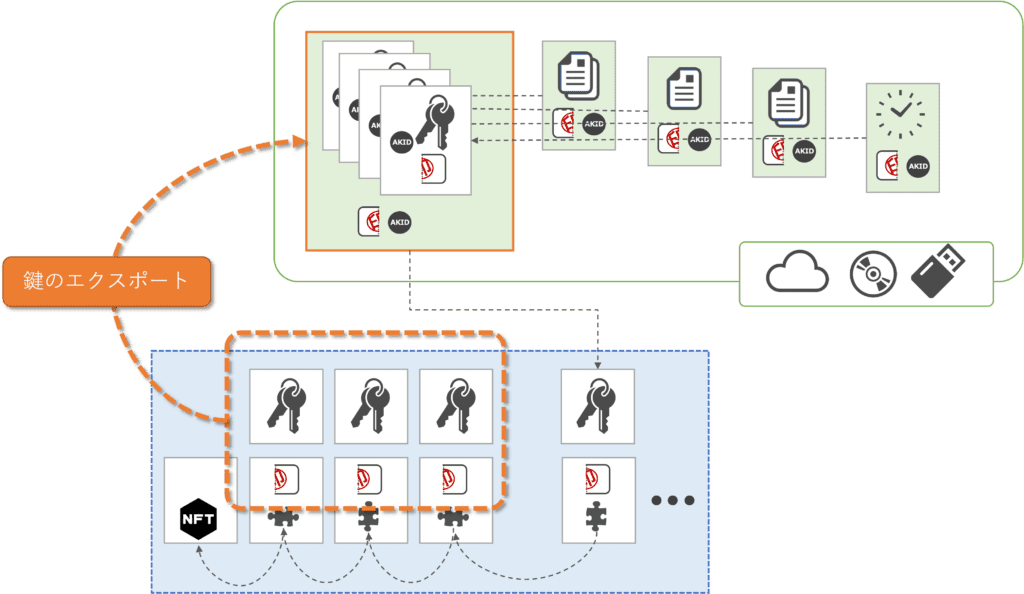

残す課題は「検証用の鍵をどの様にユーザーに渡すのか」だけです。

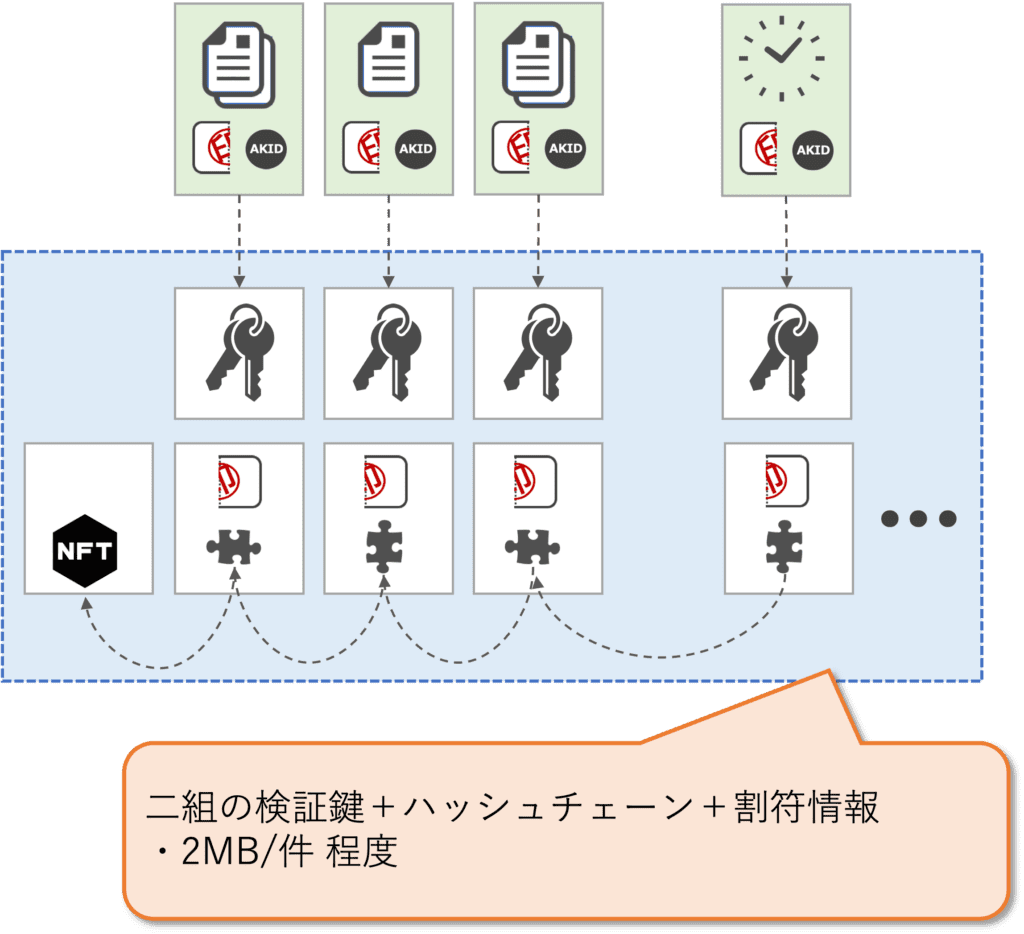

小さな情報量

文書自体はユーザーが個別に管理するので、システムとしての情報量は鍵情報と分散ログのみです。文章情報の視点であれば、ユーザーが用意する前提なので制限はないに等しいです。また、鍵や分散ログ自体は現在の記憶デバイスで十分にカバーが可能ですし、鍵のエクスポートを考慮しているのでガベージコレクションを行い、最適化も可能となっています。これはブロックチェーンにはない大きなアドバンテージです。

図 7. AKIによる臨床試験システム

(要件外の為グレーアウト)>

定期更新が不要

相互押印の時に使用した鍵(PKIにおける秘密鍵)は、相互押印後は二度と使用しないワークフローとなっています。AKIDにリンクする鍵ペアはインターネット上でオープンで交換される事はないので、PKIにおける有効期限管理が不要です。さらに、アーカイブファイルごとに全て鍵ペアが異なるのです。これは、SureArchiverファイルのライフサイクルを非常にシンプルなものにします。再度更新が不要なので、例えばライトワンスなメディアに保存することで、さらなる不変性を与える事も可能です。

検証鍵のエクスポート

鍵ペアはAKIDにリンクしています。AKIにおける鍵のエクスポートとは、エクスポートしたい情報に対応するAKIDと鍵ペアで新たなSureArchiverファイル形式で提供するサービスです。エクスポートされた鍵ファイル自体が新たな相互押印で唯一性を保証しているので、内包される鍵セット群は安心してローカルで活用できます。また、全てをユーザーのローカル環境に閉じて検証できるので、セキュリティ面でも安全です。

ユーザーへのメリット

過去より情報はメディアにアーカイブされて保存されていました。SureArchiverにおいても全く同じ考え方で旧来のアーカイブシステムを活用する事ができます。DVDやHDD、USBメモリ、DAT、クラウドストレージ、など、多様なメディアを活用する事ができます。しかも、セキュア機能がなくても問題はありません。クリアしなければいけない問題は鍵ペアの取り扱い方だけです。鍵ペア自体もゼロトラスト対応であっても、鍵ペアのサービスもとがクローズしたら元も子もありません。ですから、AKIでは鍵のエクスポートサービスを想定し、最悪サービスがクローズしても、ほぼ継続して利用が可能なセーフティな仕組みとなっています。

検証鍵をエクスポートする事で、ユーザーからみると情報の検証が「ゼロ知識証明」から「検証鍵による所有物証明」に変化します。

サービサーへのメリット

検証鍵のエクスポートは、AKIサービサーにとっても有益な機能です。一つはAKIDサービスのガベージコレクションが可能となる事です。ブロックチェーンでは基本的にはガベージコレクションは不可能です。ガベージコレクションが行える事で長期運用が容易になります。もう一つは、鍵自体のマネタイズと新たな鍵管理サイクルへの更新が測れる事です。アーカイブファイル自体への次のライフサイクルに対して、過去より蓄積した情報へのセキュリティの資産価値を再度提供することにつながります。

まとめ

信頼できるステークホルダーが必要な設計はWeb2.0的なデザインだと思います。本来はパブリックチェーンの様に、面倒でも信頼を必要としないゼロトラストを織り込んだシステムを目指したいと考えAKIを設計しました。AKIがWeb3.0時代の新しいセキュリティとして認めてもらえうよう、今後も頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

コメント